Dal 19 giugno alla Galleria Nazionale delle Marche

L’emozione del colore: la rivincita di Federico Barocci

Federico Barocci, Madonna della Gatta, Galleria Palatina di Palazzo Pitti,, Firenze

Francesca Grego

18/06/2024

Pesaro e Urbino - Con un’incantevole sinfonia di colori, Federico Barocci chiude idealmente il Rinascimento per dare inizio alla grande stagione del Barocco. Strano ma vero, oggi il maestro cinquecentesco è più famoso all’estero che in Italia. Forse a causa della scelta, inconsueta per l’epoca, di vivere e lavorare esclusivamente nella sua città natale, Urbino, che tuttavia non gli impedì di diventare uno dei pittori più ammirati, richiesti e pagati nella seconda metà del XVI secolo, con commissioni da tutta la penisola, fino in Spagna, all’Escorial. Nel 1912 il noto storico dell’arte Lionello Venturi, primo direttore della Galleria Nazionale delle Marche, volle inaugurare il museo nel giorno del terzo centenario della morte di Barocci, annunciando per il futuro una grande mostra a lui dedicata. Un progetto che rimase sulla carta e che si realizza oggi, fortemente voluto dall’attuale direttore Luigi Gallo nell’ultimo anno del suo mandato.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, da domani, mercoledì 19 giugno, fino al 6 ottobre, Federico Barocci. L’emozione della pittura moderna riunirà nelle sontuose sale del Palazzo Ducale di Urbino oltre 80 dipinti e disegni del pittore marchigiano, illustrando le diverse fasi di una lunga carriera. “La mostra ospiterà eccezionali capolavori provenienti dai musei di tutto il mondo”, anticipa Gallo, accanto a pale d’altare da numerose chiese italiane e, naturalmente, alla ricca collezione della Galleria Nazionale delle Marche. Un omaggio dovuto al maestro cinquecentesco, ma anche alla sua città natale, presente in molte delle sue opere, nell’anno in cui Pesaro è Capitale italiana della Cultura.

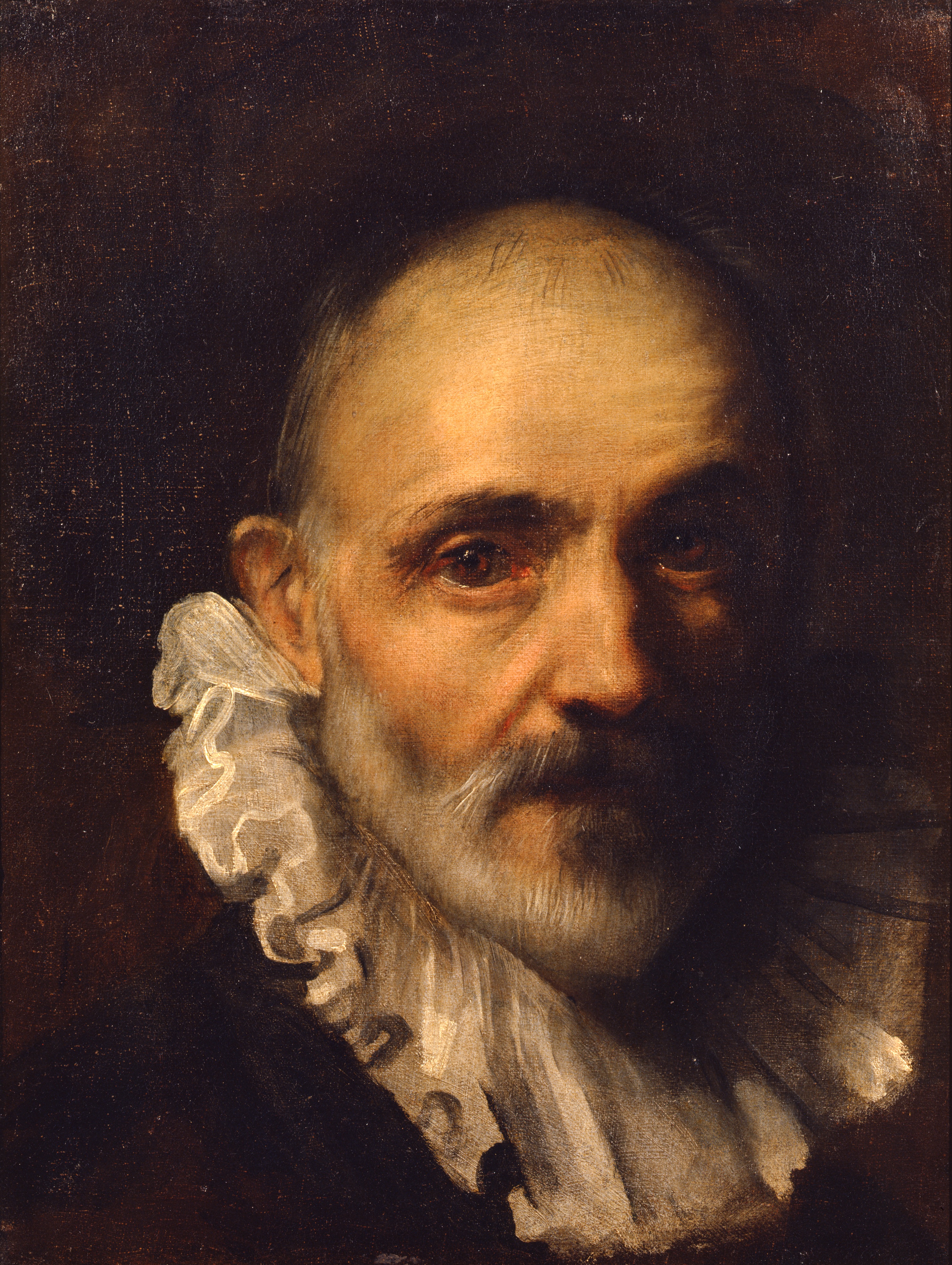

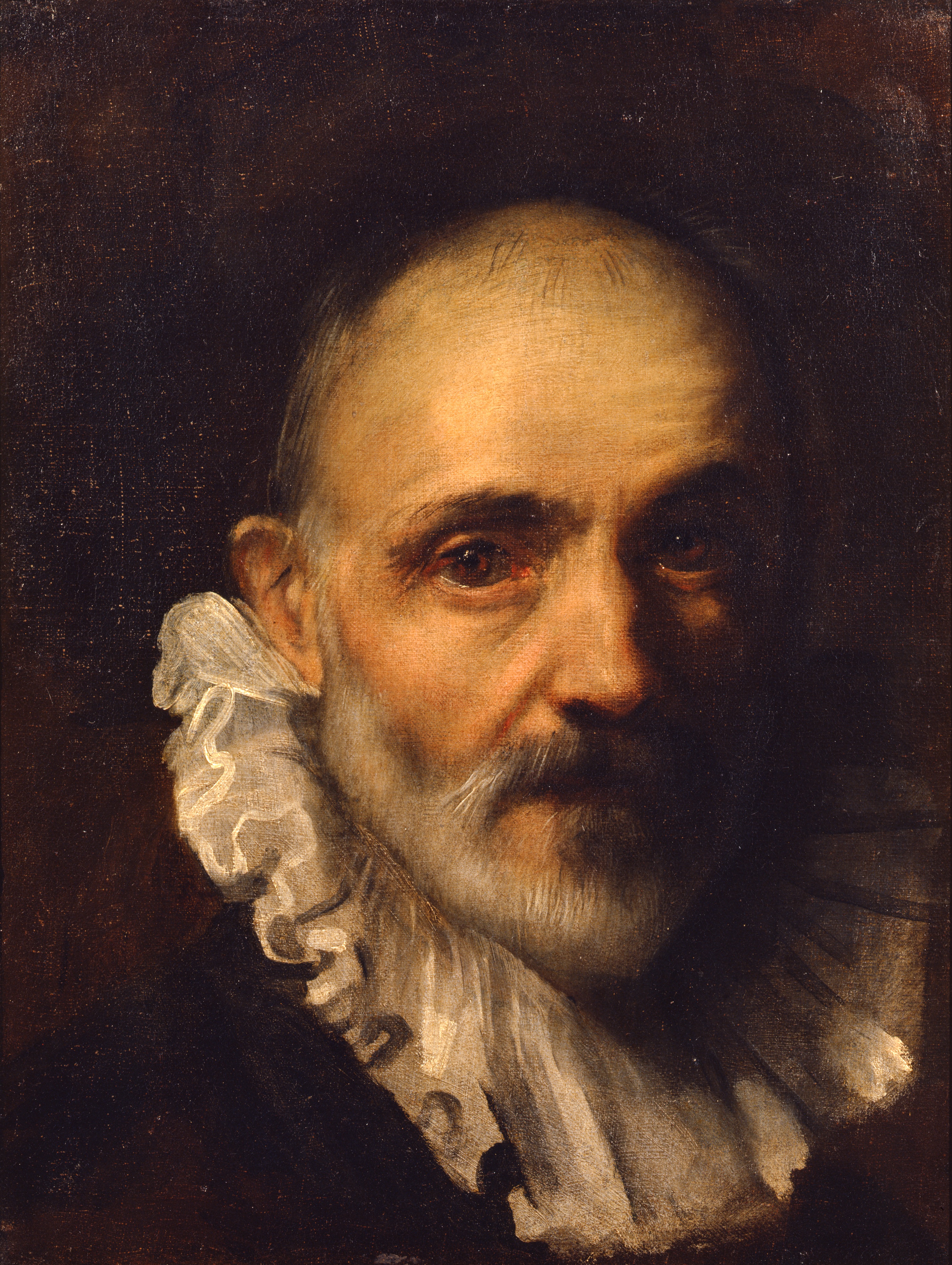

Federico Barocci, Autoritratto senile. Firenze, Galleria Palatina, inv.1890 n. 1484

Eccezionale pittore, disegnatore e incisore, Barocci chiude la luminosa stagione che nelle Marche ha visto brillare artisti come Raffaello, Bramante e Piero della Francesca, per voltare pagina con innovazioni “a cui l’arte del XVII secolo deve moltissimo”, spiega ancora il direttore. Pensata come un viaggio nella carriera dell’artista, la mostra si sofferma sui temi a lui più cari. Si parte dal contesto urbinate con i ritratti dei personaggi più in vista alla corte del duca Francesco Maria II della Rovere, gli autoritratti di Barocci da giovane e da anziano e l'iconico capolavoro della Madonna della gatta (Galleria Palatina di Palazzo Pitti), con il profilo del Palazzo Ducale di Urbino sullo sfondo.

Federico Barocci, Natività. Museo Nacional del Prado, Madrid

Specialista in grandi pale d’altare, Barocci conquistò il pubblico cinquecentesco con bagliori mai visti e innovativi effetti notturni ottenuti attraverso l’uso del colore: lo raccontano in mostra capolavori come la maestosa Deposizione eseguita per la cattedrale di Perugia, la Madonna di San Simone della Galleria Nazionale delle Marche e due straordinarie opere romane, tra cui la Visitazione della Chiesa Nuova, che torna per la prima volta a Urbino dal 1609, quando Barocci la inviò nella Città Eterna.

Proseguendo lungo il percorso curato da Luigi Gallo e Anna Maria Massari, un’intera sala testimonia l’attenzione dell’artista per il mondo degli affetti e delle emozioni: dipinti di piccole dimensioni destinati alla devozione privata lasciano emergere le relazioni intime tra i personaggi e il loro rapporto con una natura intrisa di sentimento. Qui sono presentati dipinti come Cristo appare alla Maddalena (Uffizi), in cui il profilo di Urbino porta le scena sacra nella città dell’artista, la Madonna delle Ciliegie (Pinacoteca Vaticana), dove il dolce paesaggio primaverile accoglie la rappresentazione dell’amore familiare, la Sacra Famiglia del gatto (National Gallery, Londra), ambientata in una sala che richiama gli ambienti del Palazzo Ducale urbinate.

Federico Barocci, Studio di gatto. Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 913 D

Un importante nucleo di disegni apre poi lo sguardo sui processi creativi e sul metodo di lavoro del pittore: grazie alla presenza di preziosi fogli e cartoni preparatori qui è possibile seguire la realizzazione di alcuni dipinti dall’idea all’opera finita.

Con l’ultima sezione giungiamo nel primo decennio del Seicento: il testamento del pittore è affidato a opere struggenti come la Beata Michelina (Pinacoteca Vaticana), la Madonna del Rosario (Senigallia), l’Assunzione della Vergine (Galleria Nazionale delle Marche), la Presentazione della Vergine al Tempio (Roma, Chiesa Nuova), che mostrano come il colore possa diventare pura emozione, anticipando soluzioni tipiche del Barocco.

Federico Barocci, Fuga di Enea da Troia. Galleria Borghese, Roma

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, da domani, mercoledì 19 giugno, fino al 6 ottobre, Federico Barocci. L’emozione della pittura moderna riunirà nelle sontuose sale del Palazzo Ducale di Urbino oltre 80 dipinti e disegni del pittore marchigiano, illustrando le diverse fasi di una lunga carriera. “La mostra ospiterà eccezionali capolavori provenienti dai musei di tutto il mondo”, anticipa Gallo, accanto a pale d’altare da numerose chiese italiane e, naturalmente, alla ricca collezione della Galleria Nazionale delle Marche. Un omaggio dovuto al maestro cinquecentesco, ma anche alla sua città natale, presente in molte delle sue opere, nell’anno in cui Pesaro è Capitale italiana della Cultura.

Federico Barocci, Autoritratto senile. Firenze, Galleria Palatina, inv.1890 n. 1484

Eccezionale pittore, disegnatore e incisore, Barocci chiude la luminosa stagione che nelle Marche ha visto brillare artisti come Raffaello, Bramante e Piero della Francesca, per voltare pagina con innovazioni “a cui l’arte del XVII secolo deve moltissimo”, spiega ancora il direttore. Pensata come un viaggio nella carriera dell’artista, la mostra si sofferma sui temi a lui più cari. Si parte dal contesto urbinate con i ritratti dei personaggi più in vista alla corte del duca Francesco Maria II della Rovere, gli autoritratti di Barocci da giovane e da anziano e l'iconico capolavoro della Madonna della gatta (Galleria Palatina di Palazzo Pitti), con il profilo del Palazzo Ducale di Urbino sullo sfondo.

Federico Barocci, Natività. Museo Nacional del Prado, Madrid

Specialista in grandi pale d’altare, Barocci conquistò il pubblico cinquecentesco con bagliori mai visti e innovativi effetti notturni ottenuti attraverso l’uso del colore: lo raccontano in mostra capolavori come la maestosa Deposizione eseguita per la cattedrale di Perugia, la Madonna di San Simone della Galleria Nazionale delle Marche e due straordinarie opere romane, tra cui la Visitazione della Chiesa Nuova, che torna per la prima volta a Urbino dal 1609, quando Barocci la inviò nella Città Eterna.

Proseguendo lungo il percorso curato da Luigi Gallo e Anna Maria Massari, un’intera sala testimonia l’attenzione dell’artista per il mondo degli affetti e delle emozioni: dipinti di piccole dimensioni destinati alla devozione privata lasciano emergere le relazioni intime tra i personaggi e il loro rapporto con una natura intrisa di sentimento. Qui sono presentati dipinti come Cristo appare alla Maddalena (Uffizi), in cui il profilo di Urbino porta le scena sacra nella città dell’artista, la Madonna delle Ciliegie (Pinacoteca Vaticana), dove il dolce paesaggio primaverile accoglie la rappresentazione dell’amore familiare, la Sacra Famiglia del gatto (National Gallery, Londra), ambientata in una sala che richiama gli ambienti del Palazzo Ducale urbinate.

Federico Barocci, Studio di gatto. Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 913 D

Un importante nucleo di disegni apre poi lo sguardo sui processi creativi e sul metodo di lavoro del pittore: grazie alla presenza di preziosi fogli e cartoni preparatori qui è possibile seguire la realizzazione di alcuni dipinti dall’idea all’opera finita.

Con l’ultima sezione giungiamo nel primo decennio del Seicento: il testamento del pittore è affidato a opere struggenti come la Beata Michelina (Pinacoteca Vaticana), la Madonna del Rosario (Senigallia), l’Assunzione della Vergine (Galleria Nazionale delle Marche), la Presentazione della Vergine al Tempio (Roma, Chiesa Nuova), che mostrano come il colore possa diventare pura emozione, anticipando soluzioni tipiche del Barocco.

Federico Barocci, Fuga di Enea da Troia. Galleria Borghese, Roma

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Perugia | Dal 14 marzo la grande mostra a Perugia

Perugia | Dal 14 marzo la grande mostra a Perugia

Giotto e San Francesco, alle origini della modernità

-

Torino | Dal 6 marzo al 24 aprile

Torino | Dal 6 marzo al 24 aprile

Il segno che diventa vita. Hokusai alla Galleria Elena Salamon di Torino

-

Rovigo | A Rovigo dal 27 febbraio al 28 giugno

Rovigo | A Rovigo dal 27 febbraio al 28 giugno

Zandomeneghi e Dagas faccia a faccia a Palazzo Roverella

-

Roma | Dal 12 febbraio al 5 luglio a Palazzo Velli

Roma | Dal 12 febbraio al 5 luglio a Palazzo Velli

Roma in noir con le atmosfere di Jack Vettriano

-

Roma | Dal 12 febbraio alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica

Roma | Dal 12 febbraio alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica

Bernini e i Barberini. La nascita del Barocco si racconta a Roma

-

Torna in Italia il dipinto quattrocentesco

Torna in Italia il dipinto quattrocentesco

Tutto sull’Ecce Homo, il capolavoro di Antonello da Messina acquisito dallo Stato