Dal 4 aprile al 13 luglio 2025

Barocco globale: la Roma cosmopolita di Bernini in mostra alle Scuderie del Quirinale

Barocco Globale. Il mondo a Roma nel secolo del Bernini I Courtesy Ales - Scuderie del Quirinale

Francesca Grego

03/04/2025

Roma - Nell’anno del Giubileo universale, la Roma dei papi racconta il suo secolo d’oro da una prospettiva inattesa: quella delle connessioni culturali che fecero dell’Urbe barocca una città cosmopolita come nessun’altra all’epoca, cuore pulsante di una trama di relazioni che la collegava a ogni angolo del mondo allora conosciuto e avvezza al confronto con realtà diverse e lontane. “Roma è l’unico luogo dove qualunque forestiero si sente a casa”, scriveva nel 1581 il filosofo Michel de Montaigne. E l’arte, come sempre, si rivela un formidabile specchio del suo tempo: le opere di maestri come Gian Lorenzo Bernini, Antoon van Dyck, Nicolas Poussin, Pietro da Cortona, Lavinia Fontana diventano testimoni di una storia da riscoprire. L’invito arriva dalle Scuderie del Quirinale, dove preziose opere del XVII secolo sono arrivate da musei di ogni parte del pianeta per la mostra Barocco Globale. Il mondo a Roma nel secolo del Bernini, visitabile dal 4 aprile al 13 luglio. Capolavori dei più grandi artisti del Seicento, dunque, ma anche disegni, incisioni, arazzi, parati sacri e rari manufatti di ogni provenienza illustrano l’impatto che la vocazione universale e cosmopolita dei papi ha avuto sulle arti nel corso del secolo, a partire dal grande disegno diplomatico di Paolo V Borghese, che pose Roma al centro di una rete di relazioni globale.

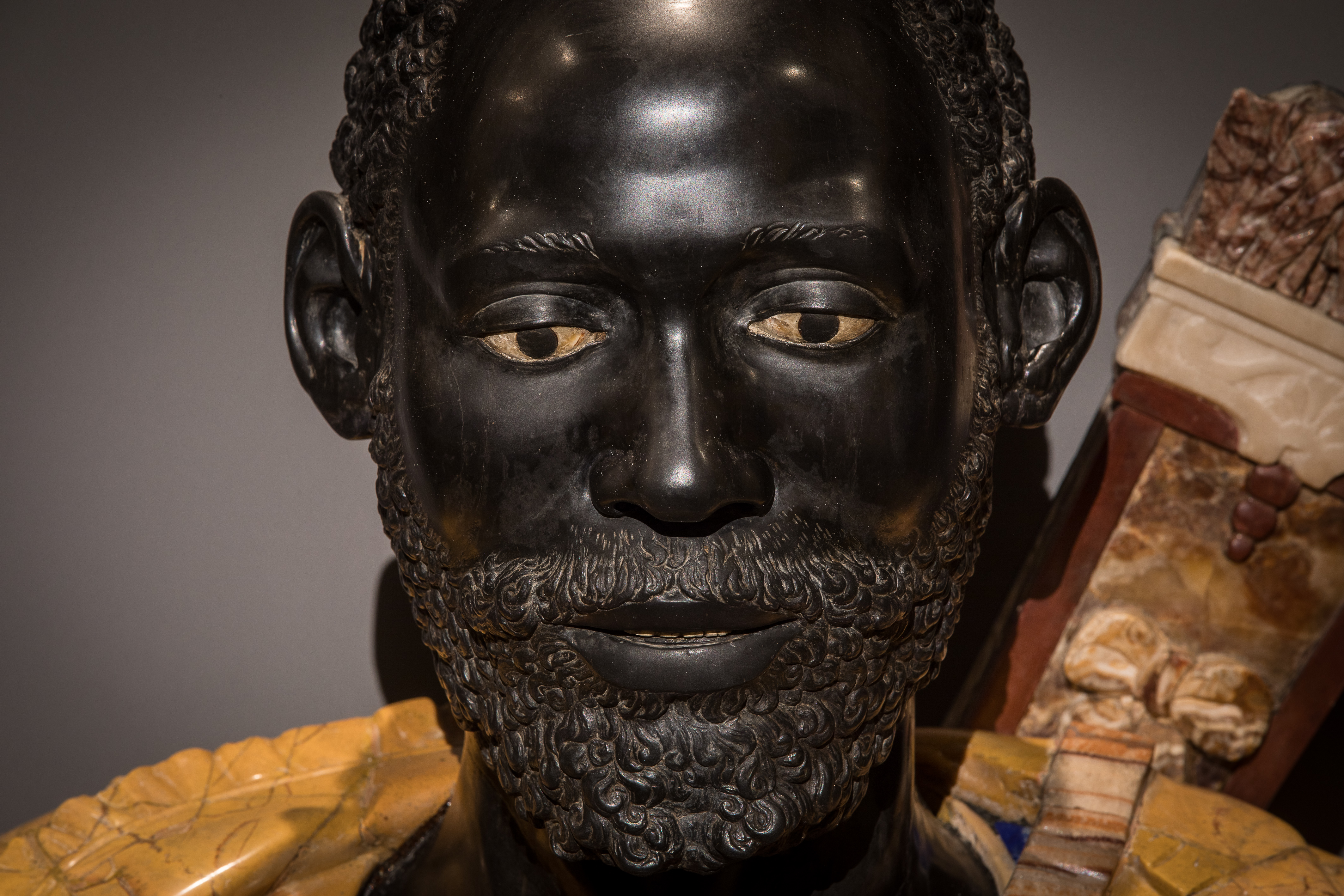

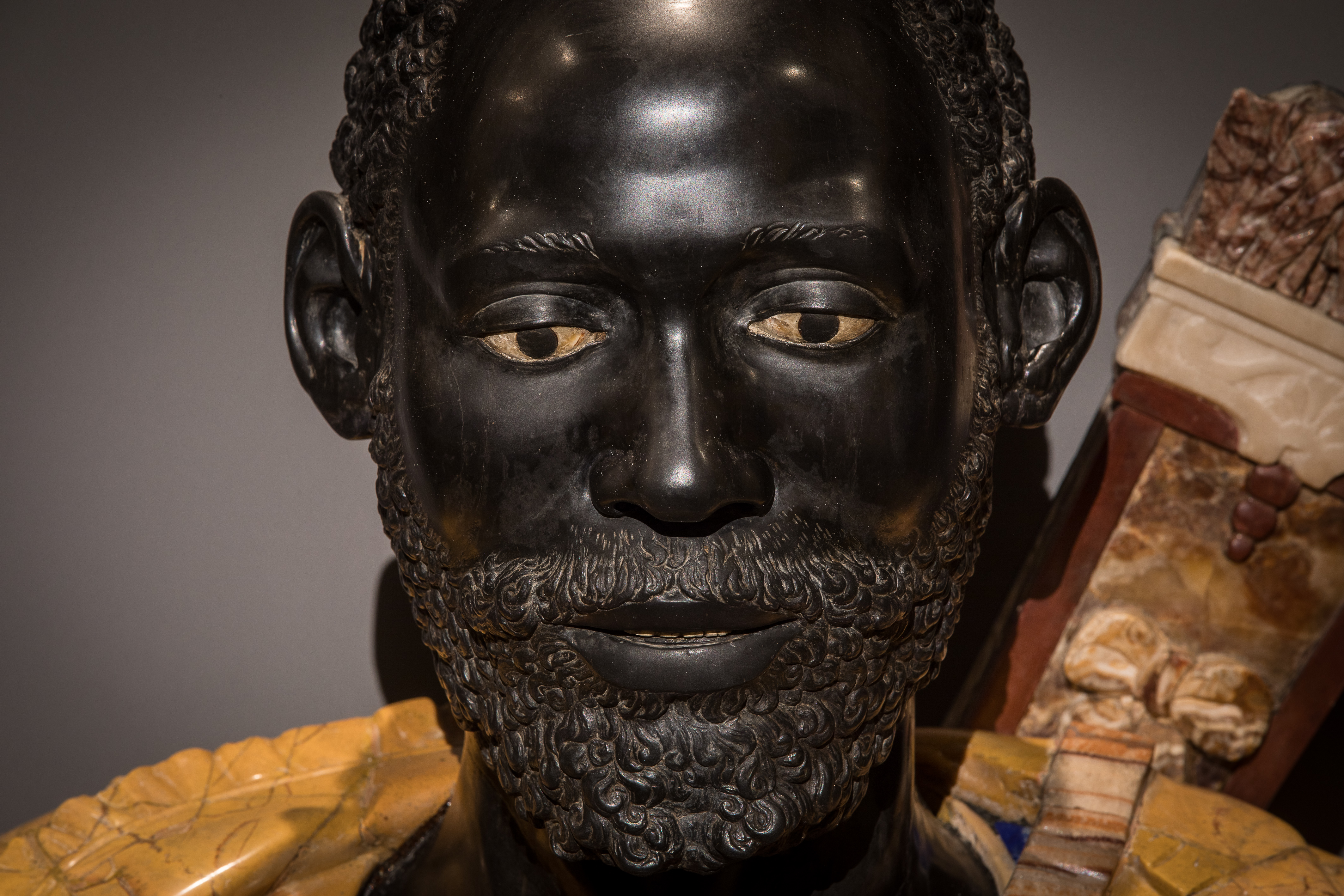

Francesco Caporale (attivo nella prima metà del XVII sec.), Busto di Antonio Manuel Ne Vunda (dettaglio), 1608. Marmi policromi. Città del Vaticano, Basilica Papale di Santa Maria Maggiore © Capitolo di Santa Maria Maggiore, Città del Vaticano

Frutto di un notevole lavoro di ricerca e basato su un rigoroso impianto scientifico con particolare attenzione ai recenti sviluppi dei global studies, il progetto è curato da Francesco Freddolini, docente di storia dell’arte alla Sapienza di Roma, e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese nonché professore ordinario di storia dell’arte all’Università di Ferrara. Prestigiose collaborazioni sono state messe in campo per l’occasione, dalla Galleria Borghese, partner dell’iniziativa, alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica Barberini Corsini e VIVE Vittoriano e Palazzo Venezia, con la partecipazione straordinaria della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Anche la Presidenza della Repubblica prende parte all’evento: per tutta la durata della mostra l’itinerario speciale “Il mondo a Roma negli affreschi del Quirinale” schiuderà al pubblico importanti ambienti del Palazzo presidenziale come il Salone dei Corazzieri, la Cappella Paolina e la Sala del Mascarino.

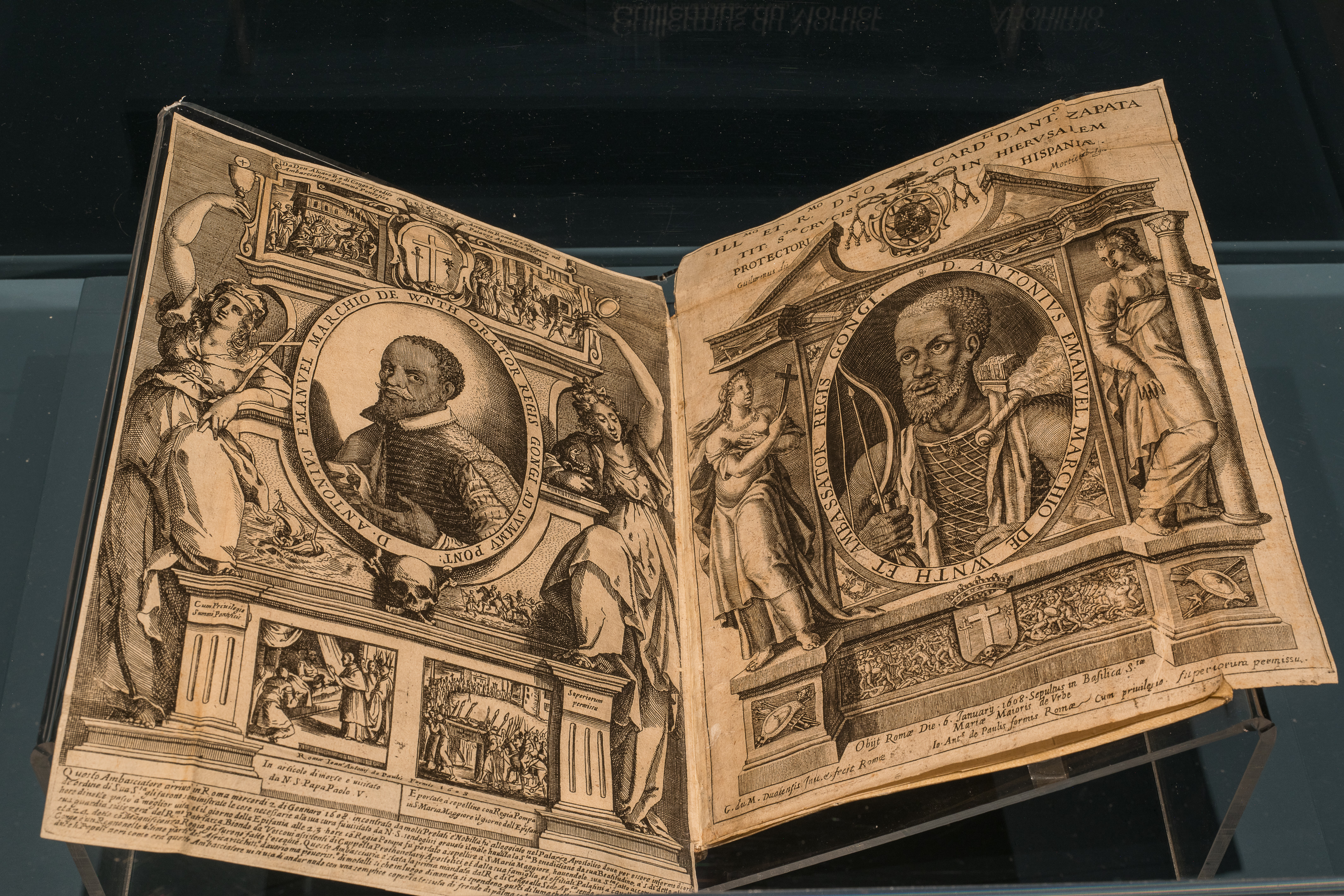

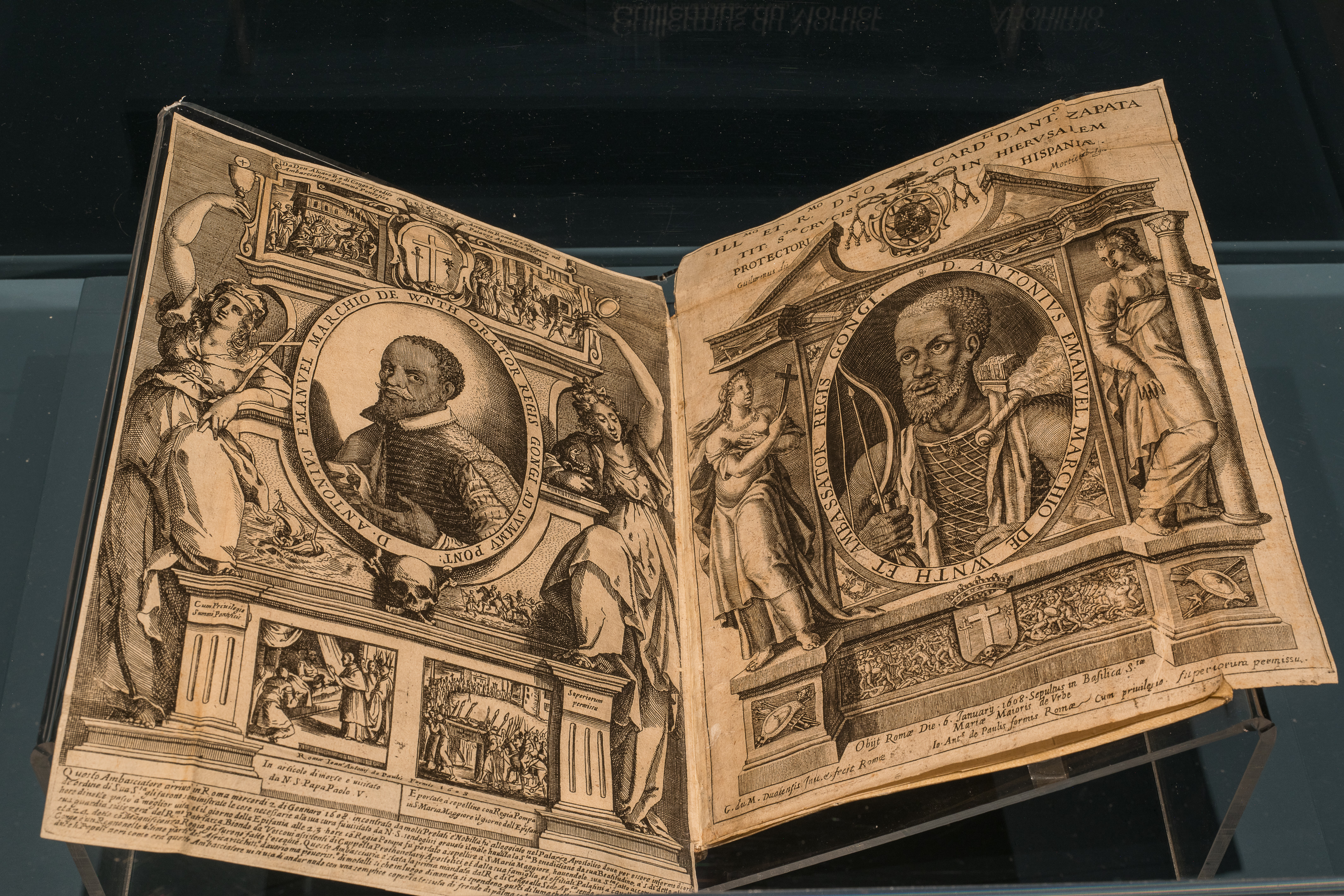

Si deve all’espressa volontà di Papa Francesco, invece, l’esposizione di uno dei pezzi più significativi del percorso: si tratta del busto in marmi policromi di Antonio Manuel Ne Vunda, ambasciatore del Regno del Congo, scolpito nel 1608 da Francesco Caporale ed eccezionalmente concesso in prestito dalla Basilica di Santa Maria Maggiore. Fresco di restauro, il busto ci parla del giovane diplomatico africano giunto a Roma dopo un viaggio lungo e travagliato, e morto in Vaticano alla vigilia dell’Epifania. In città il suo arrivo fu interpretato come il rinnovarsi della visita di Baldassare, il re magio dalla pelle scura, e la sua missione celebrata come un successo dell’evangelizzazione presso i popoli più lontani, motivo per cui la scultura fu realizzata.

Barocco Globale. Il mondo a Roma nel secolo del Bernini I Courtesy Ales - Scuderie del Quirinale

Nel percorso della mostra ogni pezzo, in realtà, ha una storia da raccontare. Il monumentale bozzetto in terracotta della Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona - il più celebre soggetto “globale” dell’iconografia barocca - rivela che Bernini conosceva già la dura realtà degli africani deportati nel Nuovo Mondo. La personificazione del Rio della Plata, allegoria delle Americhe, presenta infatti i tratti somatici delle popolazioni dell’Africa subsahariana. Il dipinto di Poussin Annibale che attraversa le Alpi, invece, deve la sua importanza al ritratto di un elefante presente nella composizione. Nato in India, il pachiderma Don Diego giunse nella Roma del XVII secolo attraversando due continenti e divenne una celebrità: fu ospitato a Palazzo Venezia, dove attirò folle di curiosi, diventando un motore di immaginazione esotica. L’erudito collezionista Cassiano dal Pozzo, committente del quadro, non nutriva alcun interesse per le guerre puniche, che scelse come soggetto solo perché adatte a ospitare l’immagine dell’elefante.

La mostra è anche un’occasione per conoscere personaggi che, come Manuel Ne Vunda, non ci aspetteremmo di incontrare nella Roma seicentesca: il nobile persiano Ali-qoli Beg, per esempio, effigiato da Lavinia Fontana in un impressionante ritratto riscoperto di recente e finora mai presentato in pubblico, o il missionario francese Nicolas Trigault in abiti cinesi, dipinto da Rubens. Ancor più rappresentativi del cosmopolitismo nell’Urbe barocca sono i ritratti di Robert Shirley, cattolico inglese che fu ambasciatore di Persia, e di sua moglia Teresia Sampsonia, circassa cattolica. Realizzati da Van Dyck a Roma nel 1622 e mai tornati in Italia prima d’ora, i due quadri sono un prestito eccezionale del National Trust britannico. “Sulle loro vesti e sul manto dorato di Robert - osserva Francesca Cappelletti - i colori delle decorazioni e le stoffe preziose dei costumi persiani vibrano e reagiscono alla luce, consegnandoci a Roma un pezzo di bravura nel tonalismo veneziano (studiato da Van Dyck, n.d.r.), eseguito da un artista nordeuropeo, alle prese con l’immagine di un personaggio dall’identità contaminata, costruita attraverso viaggi a volte impervi, soggiorni presso corti annidate in paesaggi dal clima diverso, abitando ogni volta la lingua e la cultura dell’altro”.

Sir Anthony van Dyck (Anversa, 1599 – Londra, 1641), Teresa, or Teresia Sampsonia, Lady Shirley (1589 - 1668), 1622. Olio su tela, National Trust Collections, Petworth House (The Egremont Collection (acquired in lieu of tax by H.M.Treasury in 1957 and subsequently transferred to The National Trust)

Numerosi sono infine gli esempi di come l’arte stessa sia stata un formidabile mezzo di scambio culturale, in grado di far viaggiare idee, immagini, miti, da un capo all’altro del mondo. Come in ogni traduzione, qualcosa di volta in volta è andato perduto e qualcosa di nuovo è sorto, tagliato su misura del contesto di arrivo: dall’esotismo favoloso delle rappresentazioni dell’antico Egitto, un luogo remoto dove immaginare storie come Cesare che rimette Cleopatra sul trono di Pietro da Cortona, all’Andromeda di Rutilio Manetti, principessa etiope liberata da Perseo che nel quadro della Galleria Borghese ha le fattezze, il colorito e l’accurata acconciatura di una fanciulla europea, fino preziosissima mitra in piume di manifattura centro-americana donata a San Carlo Borromeo da Papa Pio IV o alle copie della Salus Populi Romani (la più antica icona sacra presente a Roma, in Santa Maria Maggiore), realizzate in Cina da artisti cinesi, e della Santa Cecilia di Carlo Maderno replicate dall’artista indiana Nini, attiva alla corte Mughal.

"La città del Papa, delle feste sontuose e delle processioni solenni, dei palazzi e della vita disordinata degli artisti caravaggeschi, rivela una prospettiva nuova - osserva la curatrice Francesca Cappelletti - quella di una città veramente globale in cui gli artisti guardano al mondo che si dispiega sotto i loro occhi, grazie alla continua presenza di ambascerie straniere, dal Giappone, dalla Persia e dal Congo, all’arrivo di materiali preziosi da ogni parte dell’universo, alle discussioni sui confini della terra e del cielo, mentre esotico e fantastico si fondono e caratterizzano il linguaggio dei grandi artisti e dei loro capolavori. Come i ritratti di Van Dyck, la Cleopatra di Pietro da Cortona, le sorprendenti sculture, prestiti eccezionali da chiese e collezioni private".

Barocco Globale. Il mondo a Roma nel secolo del Bernini I Courtesy Ales - Scuderie del Quirinale

Francesco Caporale (attivo nella prima metà del XVII sec.), Busto di Antonio Manuel Ne Vunda (dettaglio), 1608. Marmi policromi. Città del Vaticano, Basilica Papale di Santa Maria Maggiore © Capitolo di Santa Maria Maggiore, Città del Vaticano

Frutto di un notevole lavoro di ricerca e basato su un rigoroso impianto scientifico con particolare attenzione ai recenti sviluppi dei global studies, il progetto è curato da Francesco Freddolini, docente di storia dell’arte alla Sapienza di Roma, e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese nonché professore ordinario di storia dell’arte all’Università di Ferrara. Prestigiose collaborazioni sono state messe in campo per l’occasione, dalla Galleria Borghese, partner dell’iniziativa, alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica Barberini Corsini e VIVE Vittoriano e Palazzo Venezia, con la partecipazione straordinaria della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Anche la Presidenza della Repubblica prende parte all’evento: per tutta la durata della mostra l’itinerario speciale “Il mondo a Roma negli affreschi del Quirinale” schiuderà al pubblico importanti ambienti del Palazzo presidenziale come il Salone dei Corazzieri, la Cappella Paolina e la Sala del Mascarino.

Si deve all’espressa volontà di Papa Francesco, invece, l’esposizione di uno dei pezzi più significativi del percorso: si tratta del busto in marmi policromi di Antonio Manuel Ne Vunda, ambasciatore del Regno del Congo, scolpito nel 1608 da Francesco Caporale ed eccezionalmente concesso in prestito dalla Basilica di Santa Maria Maggiore. Fresco di restauro, il busto ci parla del giovane diplomatico africano giunto a Roma dopo un viaggio lungo e travagliato, e morto in Vaticano alla vigilia dell’Epifania. In città il suo arrivo fu interpretato come il rinnovarsi della visita di Baldassare, il re magio dalla pelle scura, e la sua missione celebrata come un successo dell’evangelizzazione presso i popoli più lontani, motivo per cui la scultura fu realizzata.

Barocco Globale. Il mondo a Roma nel secolo del Bernini I Courtesy Ales - Scuderie del Quirinale

Nel percorso della mostra ogni pezzo, in realtà, ha una storia da raccontare. Il monumentale bozzetto in terracotta della Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona - il più celebre soggetto “globale” dell’iconografia barocca - rivela che Bernini conosceva già la dura realtà degli africani deportati nel Nuovo Mondo. La personificazione del Rio della Plata, allegoria delle Americhe, presenta infatti i tratti somatici delle popolazioni dell’Africa subsahariana. Il dipinto di Poussin Annibale che attraversa le Alpi, invece, deve la sua importanza al ritratto di un elefante presente nella composizione. Nato in India, il pachiderma Don Diego giunse nella Roma del XVII secolo attraversando due continenti e divenne una celebrità: fu ospitato a Palazzo Venezia, dove attirò folle di curiosi, diventando un motore di immaginazione esotica. L’erudito collezionista Cassiano dal Pozzo, committente del quadro, non nutriva alcun interesse per le guerre puniche, che scelse come soggetto solo perché adatte a ospitare l’immagine dell’elefante.

La mostra è anche un’occasione per conoscere personaggi che, come Manuel Ne Vunda, non ci aspetteremmo di incontrare nella Roma seicentesca: il nobile persiano Ali-qoli Beg, per esempio, effigiato da Lavinia Fontana in un impressionante ritratto riscoperto di recente e finora mai presentato in pubblico, o il missionario francese Nicolas Trigault in abiti cinesi, dipinto da Rubens. Ancor più rappresentativi del cosmopolitismo nell’Urbe barocca sono i ritratti di Robert Shirley, cattolico inglese che fu ambasciatore di Persia, e di sua moglia Teresia Sampsonia, circassa cattolica. Realizzati da Van Dyck a Roma nel 1622 e mai tornati in Italia prima d’ora, i due quadri sono un prestito eccezionale del National Trust britannico. “Sulle loro vesti e sul manto dorato di Robert - osserva Francesca Cappelletti - i colori delle decorazioni e le stoffe preziose dei costumi persiani vibrano e reagiscono alla luce, consegnandoci a Roma un pezzo di bravura nel tonalismo veneziano (studiato da Van Dyck, n.d.r.), eseguito da un artista nordeuropeo, alle prese con l’immagine di un personaggio dall’identità contaminata, costruita attraverso viaggi a volte impervi, soggiorni presso corti annidate in paesaggi dal clima diverso, abitando ogni volta la lingua e la cultura dell’altro”.

Sir Anthony van Dyck (Anversa, 1599 – Londra, 1641), Teresa, or Teresia Sampsonia, Lady Shirley (1589 - 1668), 1622. Olio su tela, National Trust Collections, Petworth House (The Egremont Collection (acquired in lieu of tax by H.M.Treasury in 1957 and subsequently transferred to The National Trust)

Numerosi sono infine gli esempi di come l’arte stessa sia stata un formidabile mezzo di scambio culturale, in grado di far viaggiare idee, immagini, miti, da un capo all’altro del mondo. Come in ogni traduzione, qualcosa di volta in volta è andato perduto e qualcosa di nuovo è sorto, tagliato su misura del contesto di arrivo: dall’esotismo favoloso delle rappresentazioni dell’antico Egitto, un luogo remoto dove immaginare storie come Cesare che rimette Cleopatra sul trono di Pietro da Cortona, all’Andromeda di Rutilio Manetti, principessa etiope liberata da Perseo che nel quadro della Galleria Borghese ha le fattezze, il colorito e l’accurata acconciatura di una fanciulla europea, fino preziosissima mitra in piume di manifattura centro-americana donata a San Carlo Borromeo da Papa Pio IV o alle copie della Salus Populi Romani (la più antica icona sacra presente a Roma, in Santa Maria Maggiore), realizzate in Cina da artisti cinesi, e della Santa Cecilia di Carlo Maderno replicate dall’artista indiana Nini, attiva alla corte Mughal.

"La città del Papa, delle feste sontuose e delle processioni solenni, dei palazzi e della vita disordinata degli artisti caravaggeschi, rivela una prospettiva nuova - osserva la curatrice Francesca Cappelletti - quella di una città veramente globale in cui gli artisti guardano al mondo che si dispiega sotto i loro occhi, grazie alla continua presenza di ambascerie straniere, dal Giappone, dalla Persia e dal Congo, all’arrivo di materiali preziosi da ogni parte dell’universo, alle discussioni sui confini della terra e del cielo, mentre esotico e fantastico si fondono e caratterizzano il linguaggio dei grandi artisti e dei loro capolavori. Come i ritratti di Van Dyck, la Cleopatra di Pietro da Cortona, le sorprendenti sculture, prestiti eccezionali da chiese e collezioni private".

Barocco Globale. Il mondo a Roma nel secolo del Bernini I Courtesy Ales - Scuderie del Quirinale

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Roma | Dal 20 febbraio al 19 luglio

Roma | Dal 20 febbraio al 19 luglio

I 150 anni di Brancusi ai Mercati di Traiano

-

Perugia | Dal 14 marzo la grande mostra a Perugia

Perugia | Dal 14 marzo la grande mostra a Perugia

Giotto e San Francesco, alle origini della modernità

-

Mondo | Dal 24 ottobre al 28 febbraio al Kunsthal

Mondo | Dal 24 ottobre al 28 febbraio al Kunsthal

Signac presto in arrivo a Rotterdam

-

Torino | Dal 6 marzo al 24 aprile

Torino | Dal 6 marzo al 24 aprile

Il segno che diventa vita. Hokusai alla Galleria Elena Salamon di Torino

-

Ancona | Dal 14 febbraio al 16 aprile

Ancona | Dal 14 febbraio al 16 aprile

Tiziano e Lorenzo Lotto insieme ad Ancona

-

Roma | Dal 12 febbraio al 5 luglio a Palazzo Velli

Roma | Dal 12 febbraio al 5 luglio a Palazzo Velli

Roma in noir con le atmosfere di Jack Vettriano