A Roma dal 24 ottobre al 3 maggio

La luce dei Faraoni incanta le Scuderie del Quirinale

Tesori dei Faraoni, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

Samantha De Martin

23/10/2025

Roma - La luce dell’oro si fa amuleto, coppa, gioiello, e a sua volta l’ornamento diventa linguaggio politico e riflesso di una teologia del potere.

È un viaggio dal tocco raffinato quello che le Scuderie del Quirinale dedicano ai Tesori dei Faraoni, un progetto culturale imponente che porta a Roma fino al 3 maggio una selezione di 130 capolavori dell’arte dell’Antico Egitto, provenienti dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, molti dei quali esposti per la prima volta fuori dal loro paese.

Pezzi ben selezionati, incastonati in un percorso spazioso e ben studiato, che valorizza i singoli elementi, restituiscono la luce che si conserva intatta dopo tremila anni.

Curata da Tarek El Awady, già direttore del Museo Egizio del Cairo, prodotta da ALES - Arte Lavoro e Servizi del Ministero della Cultura con MondoMostre, con la collaborazione scientifica del Museo Egizio di Torino e resa possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo ed ENI, Main Sponsor del progetto, l’esposizione è un tuffo affascinate nella civiltà egizia attraverso le sue forme più alte e insieme più intime.

La mostra, costata oltre tre milioni e mezzo di euro, ha già venduto 40mila biglietti e gli organizzatori contano di arrivare ad ospitare, in totale, mezzo milione di visitatori.

Ad accogliere il pubblico ci sono pezzi emblema di una teologia del potere delle élite egizie, come il sarcofago dorato della regina Ahhotep II, la Collana delle Mosche d’oro, antica onorificenza militare per il valore in battaglia, il collare di Psusennes I, il coloratissimo Pettorale di Hatiay, un intreccio di lapislazzuli, corniola, vetro e ambra.

Tesori dei Faraoni, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

Intorno al corredo funerario di Psusennes I, scoperto a Tanis nel 1940, si concentrano amuleti, coppe e gioielli. L’universo del rito e del passaggio, dove la morte è concepita come trasformazione, si fa attraversare con il monumentale sarcofago di Tuya, madre della regina Tiye, protagonista della sezione dedicata alle pratiche funerarie e alla fede di rinascita, dove colpiscono soprattutto i colori della stele funeraria di Njt-Ptah.

Per cogliere la precisione quasi scientifica con la quale gli Egizi preparavano il viaggio nell’aldilà, tra formule, immagini e strumenti per attraversare il mondo invisibile e rinascere alla luce di Ra, basta fermarsi a osservare le statuette shabti, i vasi canopi e un papiro del Libro dei Morti. Il volto umano della regalità si declina invece attraverso le tombe dei nobili e dei funzionari, come quella di Sennefer, che svelano la quotidianità del potere, la devozione e il senso del dovere di chi serviva il faraone. D’altra parte parte il faraone era considerato l’incarnazione di Horus, il dio che aveva lottato per riconquistare il trono del padre Osiride. In veste di Horus il sovrano difendeva il trono d’Egitto garantendo l’ordine cosmico. A dialogare con queste figure, la poltrona dorata di Sitamun, figlia di Amenofi III, un oggetto domestico di grande intimità, servito in vita e poi deposto come dono nella tomba dei nonni, testimonianza di affetto e continuità familiare.

La sezione dedicata alla “Città d’Oro” di Amenofi III, scoperta nel 2021 da Zahi Hawass, attraverso gli utensili, i sigilli e gli amuleti provenienti da questo straordinario sito, restituisce la voce degli artigiani e dei lavoratori che costruivano la grandezza dei faraoni. Al termine del percorso, il mistero della regalità divina è tutto racchiuso in uno dei pezzi forse più belli della mostra, la maschera d’oro di Amenemope, dove il volto del re, levigato e perfetto, diventa icona di un corpo che appartiene ormai al divino. Accanto all’Hatshepsut inginocchiata in atto d’offerta, alla diade di Thutmosi III con Amon, la Triade di Micerino, si fa notare la Mensa Isiaca – eccezionalmente concessa dal Museo Egizio di Torino – che riannoda il filo simbolico che da Alessandria conduce a Roma, testimoniando l’antico legame spirituale e culturale tra i due mondi.

Tesori dei Faraoni, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

“Questa mostra affascinante, che abbiamo fortemente voluto a Roma - ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso della presentazione alla stampa - è frutto di un rapporto, quello tra Italia ed Egitto, che affonda le radici nell’antichità, che vive un presente di dinamica e fruttuosa cooperazione, e che sa proiettarsi nell’avvenire. C'è un intreccio indissolubile di amicizia tra Italia ed Egitto e questa mostra rappresenta una stretta di mano ideale che oggi sorregge l’attività di diplomazia culturale”.

Il Ministro del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathy ha evidenziato i profondi legami storici e culturali che uniscono l'Egitto e l'Italia, definendo la mostra “I Tesori dei Faraoni” a Roma come “una vera e propria incarnazione del rapporto radicato e duraturo tra le nostre due nazioni, un legame che si estende per millenni e che continua ad evolversi in un contesto di reciproco rispetto e apprezzamento.”

Ad accompagnare Tesori dei Faraoni è il catalogo, edito da Allemandi curato da Zahi Hawass, che firma anche la guida breve e la guida per ragazzi. Sempre nel catalogo, le fotografie di Massimo Listri restituiscono la magnificenza dei capolavori esposti e l’atmosfera delle collezioni egizie.

“Questa mostra - spiega il curatore Tarèk El Awady - racconta non solo i faraoni, ma anche le persone che li circondavano. Ogni reperto è una voce che ci parla di vita, fede e immortalità. È un dialogo tra passato e presente, tra Egitto e Italia, che continua da tremila anni”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle relazioni culturali tra Italia ed Egitto e dialoga con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.

È un viaggio dal tocco raffinato quello che le Scuderie del Quirinale dedicano ai Tesori dei Faraoni, un progetto culturale imponente che porta a Roma fino al 3 maggio una selezione di 130 capolavori dell’arte dell’Antico Egitto, provenienti dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, molti dei quali esposti per la prima volta fuori dal loro paese.

Pezzi ben selezionati, incastonati in un percorso spazioso e ben studiato, che valorizza i singoli elementi, restituiscono la luce che si conserva intatta dopo tremila anni.

Curata da Tarek El Awady, già direttore del Museo Egizio del Cairo, prodotta da ALES - Arte Lavoro e Servizi del Ministero della Cultura con MondoMostre, con la collaborazione scientifica del Museo Egizio di Torino e resa possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo ed ENI, Main Sponsor del progetto, l’esposizione è un tuffo affascinate nella civiltà egizia attraverso le sue forme più alte e insieme più intime.

La mostra, costata oltre tre milioni e mezzo di euro, ha già venduto 40mila biglietti e gli organizzatori contano di arrivare ad ospitare, in totale, mezzo milione di visitatori.

Ad accogliere il pubblico ci sono pezzi emblema di una teologia del potere delle élite egizie, come il sarcofago dorato della regina Ahhotep II, la Collana delle Mosche d’oro, antica onorificenza militare per il valore in battaglia, il collare di Psusennes I, il coloratissimo Pettorale di Hatiay, un intreccio di lapislazzuli, corniola, vetro e ambra.

Tesori dei Faraoni, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

Intorno al corredo funerario di Psusennes I, scoperto a Tanis nel 1940, si concentrano amuleti, coppe e gioielli. L’universo del rito e del passaggio, dove la morte è concepita come trasformazione, si fa attraversare con il monumentale sarcofago di Tuya, madre della regina Tiye, protagonista della sezione dedicata alle pratiche funerarie e alla fede di rinascita, dove colpiscono soprattutto i colori della stele funeraria di Njt-Ptah.

Per cogliere la precisione quasi scientifica con la quale gli Egizi preparavano il viaggio nell’aldilà, tra formule, immagini e strumenti per attraversare il mondo invisibile e rinascere alla luce di Ra, basta fermarsi a osservare le statuette shabti, i vasi canopi e un papiro del Libro dei Morti. Il volto umano della regalità si declina invece attraverso le tombe dei nobili e dei funzionari, come quella di Sennefer, che svelano la quotidianità del potere, la devozione e il senso del dovere di chi serviva il faraone. D’altra parte parte il faraone era considerato l’incarnazione di Horus, il dio che aveva lottato per riconquistare il trono del padre Osiride. In veste di Horus il sovrano difendeva il trono d’Egitto garantendo l’ordine cosmico. A dialogare con queste figure, la poltrona dorata di Sitamun, figlia di Amenofi III, un oggetto domestico di grande intimità, servito in vita e poi deposto come dono nella tomba dei nonni, testimonianza di affetto e continuità familiare.

La sezione dedicata alla “Città d’Oro” di Amenofi III, scoperta nel 2021 da Zahi Hawass, attraverso gli utensili, i sigilli e gli amuleti provenienti da questo straordinario sito, restituisce la voce degli artigiani e dei lavoratori che costruivano la grandezza dei faraoni. Al termine del percorso, il mistero della regalità divina è tutto racchiuso in uno dei pezzi forse più belli della mostra, la maschera d’oro di Amenemope, dove il volto del re, levigato e perfetto, diventa icona di un corpo che appartiene ormai al divino. Accanto all’Hatshepsut inginocchiata in atto d’offerta, alla diade di Thutmosi III con Amon, la Triade di Micerino, si fa notare la Mensa Isiaca – eccezionalmente concessa dal Museo Egizio di Torino – che riannoda il filo simbolico che da Alessandria conduce a Roma, testimoniando l’antico legame spirituale e culturale tra i due mondi.

Tesori dei Faraoni, Allestimento | Foto: © Monkeys Video Lab

“Questa mostra affascinante, che abbiamo fortemente voluto a Roma - ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso della presentazione alla stampa - è frutto di un rapporto, quello tra Italia ed Egitto, che affonda le radici nell’antichità, che vive un presente di dinamica e fruttuosa cooperazione, e che sa proiettarsi nell’avvenire. C'è un intreccio indissolubile di amicizia tra Italia ed Egitto e questa mostra rappresenta una stretta di mano ideale che oggi sorregge l’attività di diplomazia culturale”.

Il Ministro del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathy ha evidenziato i profondi legami storici e culturali che uniscono l'Egitto e l'Italia, definendo la mostra “I Tesori dei Faraoni” a Roma come “una vera e propria incarnazione del rapporto radicato e duraturo tra le nostre due nazioni, un legame che si estende per millenni e che continua ad evolversi in un contesto di reciproco rispetto e apprezzamento.”

Ad accompagnare Tesori dei Faraoni è il catalogo, edito da Allemandi curato da Zahi Hawass, che firma anche la guida breve e la guida per ragazzi. Sempre nel catalogo, le fotografie di Massimo Listri restituiscono la magnificenza dei capolavori esposti e l’atmosfera delle collezioni egizie.

“Questa mostra - spiega il curatore Tarèk El Awady - racconta non solo i faraoni, ma anche le persone che li circondavano. Ogni reperto è una voce che ci parla di vita, fede e immortalità. È un dialogo tra passato e presente, tra Egitto e Italia, che continua da tremila anni”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle relazioni culturali tra Italia ed Egitto e dialoga con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Roma | Dal 20 febbraio al 19 luglio

Roma | Dal 20 febbraio al 19 luglio

I 150 anni di Brancusi ai Mercati di Traiano

-

Mondo | Dal 24 ottobre al 28 febbraio al Kunsthal

Mondo | Dal 24 ottobre al 28 febbraio al Kunsthal

Signac presto in arrivo a Rotterdam

-

Torino | Dal 6 marzo al 24 aprile

Torino | Dal 6 marzo al 24 aprile

Il segno che diventa vita. Hokusai alla Galleria Elena Salamon di Torino

-

Roma | Dal 12 febbraio al 5 luglio a Palazzo Velli

Roma | Dal 12 febbraio al 5 luglio a Palazzo Velli

Roma in noir con le atmosfere di Jack Vettriano

-

Roma | Dal 12 febbraio alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica

Roma | Dal 12 febbraio alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica

Bernini e i Barberini. La nascita del Barocco si racconta a Roma

-

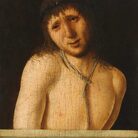

Torna in Italia il dipinto quattrocentesco

Torna in Italia il dipinto quattrocentesco

Tutto sull’Ecce Homo, il capolavoro di Antonello da Messina acquisito dallo Stato