Alle Gallerie dell’Accademia fino al 27 luglio

Il Rinascimento e l’invenzione del corpo, un’avventura da rivivere a Venezia

Giovanni Bellini, Allegoria della Verità o Vanitas, 1490 circa, Olio su tavola, 32 × 22 cm, Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. 595b | © Archivio fotografico G.A.VE - Su concessione del Ministero della Cultura - Gallerie dell’Accademia di Venezia

Francesca Grego

09/04/2025

Venezia - Scienza, storia, arte e pensiero si incontrano nella grande mostra che inaugura la primavera alle Gallerie dell’Accademia. Fino al prossimo 27 luglio Corpi Moderni racconterà con circa 90 opere la rivoluzione dello sguardo che nel Rinascimento portò alla ribalta l’esplorazione del corpo umano, facendo degli artisti e scienziati di quest’epoca degli autentici pionieri. Leonardo da Vinci, Giovanni Bellini, Giorgione, Michelangelo, Tiziano, Dürer sono tra gli artefici di un cambiamento senza precedenti che ha al centro il corpo come misura dell’uomo, specchio dell’interiorità e spazio privilegiato dell’immaginazione artistica.

A illustrare questa straordinaria avventura sono dipinti, sculture e disegni preziosi giunti dai più prestigiosi musei europei e statunitensi, accanto a strumenti scientifici, modelli anatomici, libri, abiti, miniature e oggetti quotidiani, testimoni di una trasformazione che abbraccia la società rinascimentale nel suo insieme. Punto di osservazione privilegiato è Venezia, fucina di nuove idee, teorie e pratiche scientifiche, innovazioni artistiche e stili di vita, ma in mostra non mancano i capolavori prodotti altrove, come l’iconico Uomo Vitruviano di Leonardo, esposto per la prima volta dopo sei anni, o gli Studi per la Sibilla libica di Michelangelo, tornati in Italia per l’occasione dopo un secolo di assenza.

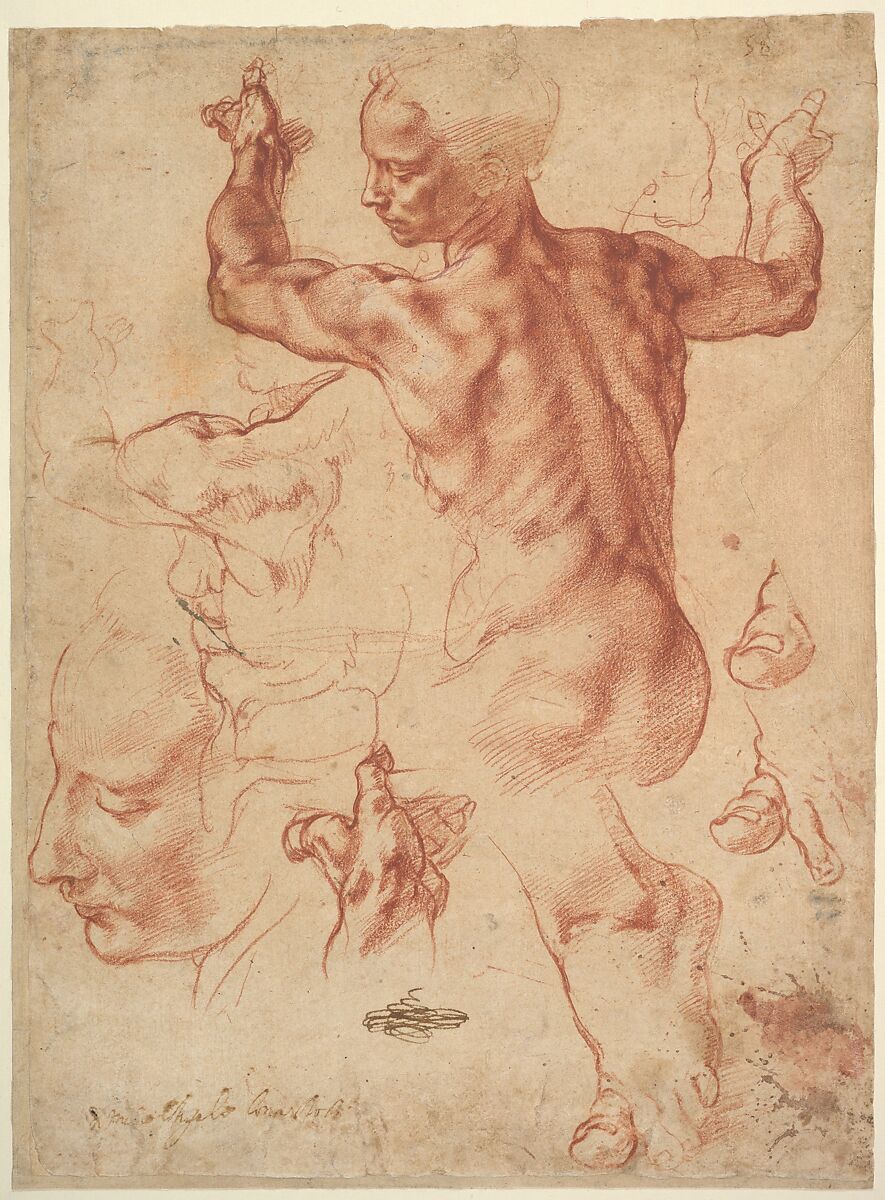

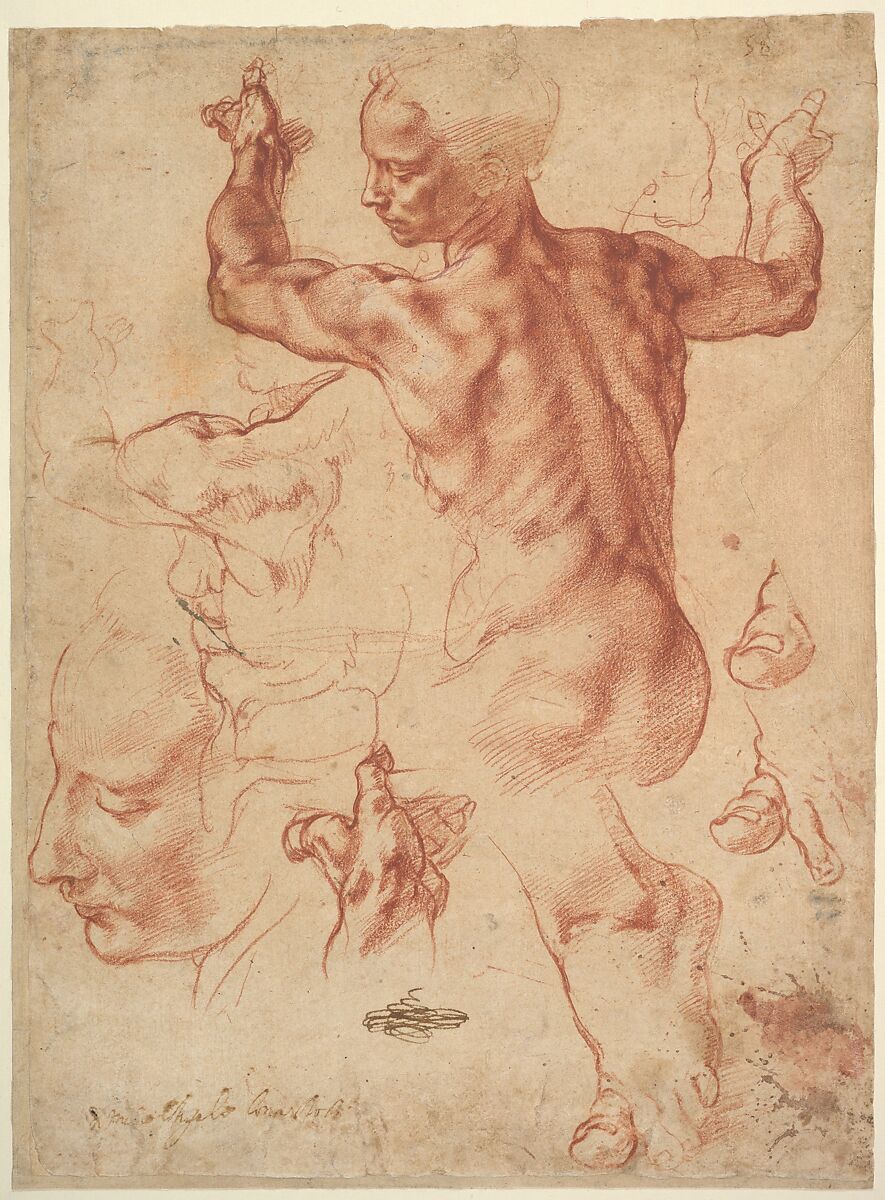

Michelangelo Buonarroti, Studi per la Sibilla libica, 1510-11. Pietra rossa e tocchi di gessetto bianco su carta, 289 x 214 mm. New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv. 24.197.2

“Mai come oggi il corpo umano è sotto lo sguardo di tutti. Come guardare a un presente che scorre rapidissimo davanti ai nostri occhi? Vi proponiamo un punto di distanza: ricercare nel passato un momento di discontinuità, quando le domande che premono sull’oggi hanno cominciato ad agitarsi”, scrivono i curatori Guido Beltramini, Francesca Borgo e Giulio Maneri Elia: “Corpi moderni è una mostra che parla di noi, attraverso la lente d’ingrandimento del Rinascimento, quando si è cominciato a svelare il corpo, portando l’indagine scientifica sotto la pelle, con il progressivo sistematizzarsi degli studi anatomici, e insieme a velarlo, vale a dire ad allontanarsi da quello che siamo come dato biologico, per fare del nostro corpo una vera e propria costruzione culturale, un atto recitato”. Oggi come allora, il corpo esprime desideri, paure e domande: sulla natura e sul futuro dell’umanità, sulla sessualità e sulla riproduzione, l’identità, la bellezza, l’invecchiamento, i confini di ciò che è umano.

Tre capitoli compongono il racconto dell’esposizione, ciascuno legato a un aspetto diverso dell’esperienza rinascimentale: di volta in volta il corpo si mostra come soggetto di indagine scientifica, oggetto del desiderio o mezzo di espressione del sé. Nella prima sezione, “Anatomia”, si narra la scoperta del corpo umano dal punto di vista scientifico e medico, che trova a Padova e Venezia due centri di rilevanza europea per la ricerca e l’editoria. Dalle dissezioni dei cadaveri di Andrea Vesalio alle indagini di Leonardo da Vinci, la rappresentazione del corpo oscilla tra la tensione verso il realtà della natura e l’esempio dell’arte antica. Così, per disegnare la Sibilla libica, Michelangelo fa assumere al suo modello la posa del Torso del Belvedere. Questo magnifico disegno preparatorio per la Cappella Sistina torna in Italia per la prima volta dal 1924, quando il celebre pittore John Singer Sargent lo fece acquistare dal Metropolitan Museum di New York.

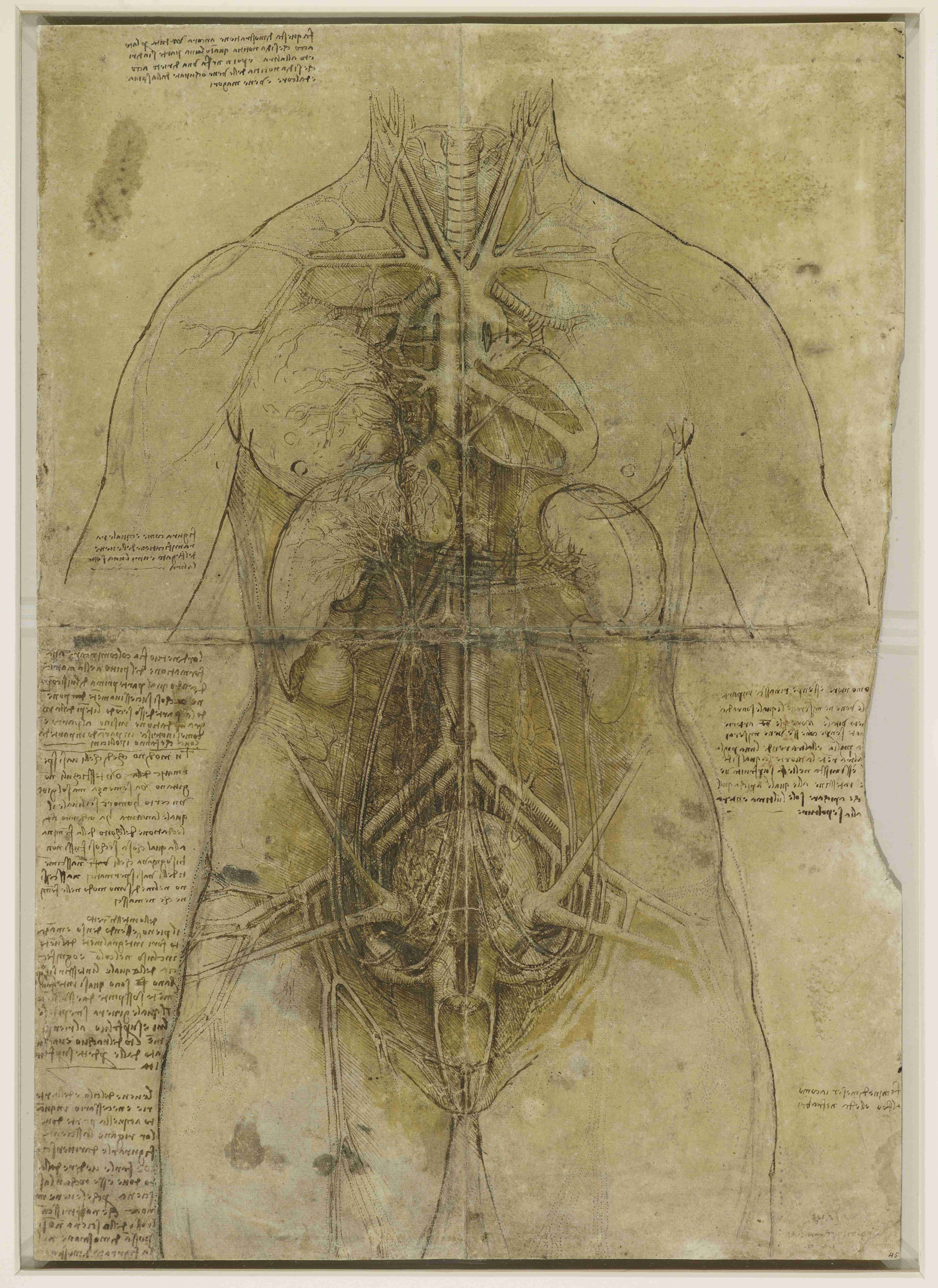

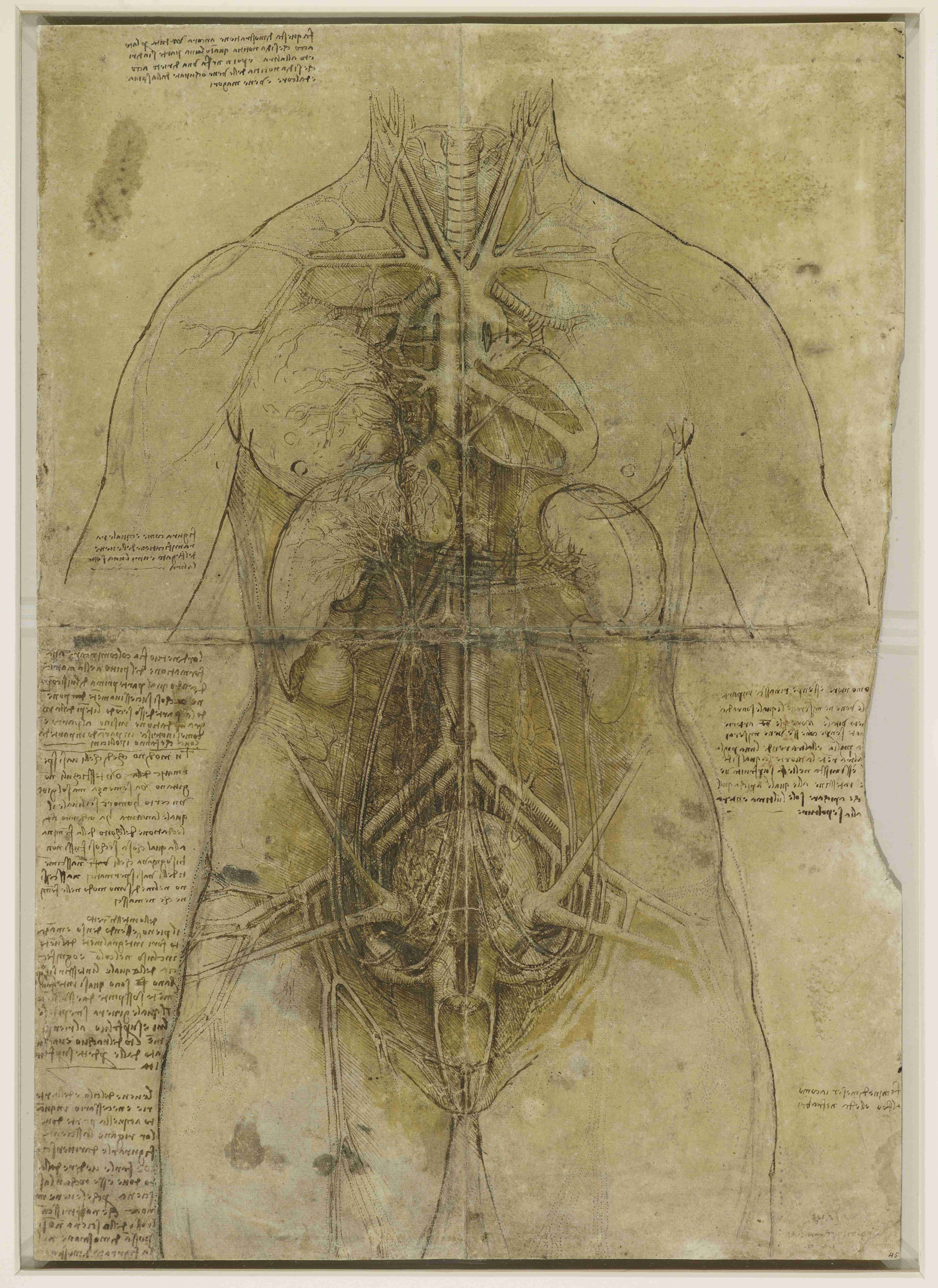

Leonardo da Vinci (1452-1519), Sistema cardiovascolare e organi del torso femminile (“The Great Lady”), 1509-1510. Pietra nera e rossa, penna e inchiostro, acquerello giallo, su carta tonalizzata e traforata, 476 x 332 mm. Windsor, Royal Collection, inv. RCIN 912281 © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust

Alle Gallerie dell’Accademia è in buona compagnia: nella stessa sezione cono esposti The Great Lady, ovvero il Sistema cardiovascolare e organi del torso femminile di Leonardo, proveniente dalle Collezioni Reali del Castello di Windsor e noto come la “Monna Lisa dell’anatomia”, e il celeberrimo Uomo Vitruviano. “Nell’Uomo Vitruviano, dalla varietà estrema della vita Leonardo vuole arrivare all’essenziale: cosa sia l’essere umano, quale sia la sua armonia, le sue misure, l’algoritmo con cui la natura ci ha creato”, spiegano i curatori: “Il premio di questa ricerca non è la bellezza ideale (sia i belli sia i brutti stanno dentro il cerchio e il quadrato) ma ciò che è comune a tutti i corpi”. Il passo successivo lo compie Albrecht Dürer, presente in mostra con un’opera rara e interessante: l’Autoritratto a corpo nudo, primo nudo maschile a portare con sè un’identità. “Dürer raccoglie la lezione di Leonardo che l’artista deve innanzitutto conoscere sé stesso, riuscendo a fare quello che lo stesso Leonardo annuncia ma non compie, un trattato sulla variazione dei corpi: maschili, femminili, morbidi, robusti, bianchi, neri, vecchi e giovani, per aiutare gli artisti a replicare in immagine l’infinita varietà della vita”, proseguono Beltramini, Borgo e Maneri Elia.

“Desiderio” è il titolo del secondo capitolo, che esplora la rappresentazione del corpo come oggetto di sguardi e ardori sensuali. È un’invenzione del Rinascimento veneziano la Venere nuda sdraiata, avvolta dal paesaggio, un topos destinato a una fortuna plurisecolare, che trova il suo corrispettivo maschile nel San Sebastiano trafitto dalle frecce, dolente, lirico e sublime. In parallelo con la produzione di nudi mitologici, a Venezia fiorisce una rigogliosa editoria erotica e pornografica, rappresentata in mostra da un pezzo eccezionale: l’unica edizione originale esistente dei Sonetti lussuriosi di Pietro Aretino, in prestito da una collezione privata.

Tiziano Vecellio (1488/1490-1576), Ritratto di sposi con testimone, 1510 ca. Olio su tela, 74,9 x 65,6 cm. Windsor, Royal Collection, inv. RCIN 403928 © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust

Ma il desiderio è legato anche alle idee di discendenza e futuro, come testimoniano cassoni nuziali istoriati, deschi da parto, ritratti di giovani spose. Alcune di loro, nascondendo un seno, invitano a un erotismo regolato, secondo un’iconografia diffusa nella pittura veneta: ne è un esempio l’enigmatico Ritratto di sposi con testimone di Tiziano, proveniente dalla Royal Collection britannica e conservato al Castello di Windsor, dove il gesto dell’uomo che accarezza il seno scoperto della donna è stato solo di recente interpretato come un atto che sancisce il legame nuziale.

L’ultima sezione della mostra, “Persona” racconta come gli uomini e le donne del Rinascimento abbiano modellato, allestito e adornato il corpo per comunicare agli altri la propria identità, superando la natura per aderire alle convenzioni sociali. Abiti, accessori, cosmetici, trattati di chirurgia illustrano i modelli culturali dell’epoca, in uno specifico inventario di simboli e oggetti usati per definire il maschile e il femminile. Tra i pezzi più interessanti e preziosi spicca un raro scrigno cinquecentesco progettato per contenere specchi, profumi e prodotti per la cura del corpo, antenato delle moderne make-up box, arrivato dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Ma il Rinascimento vede anche l’alba delle protesi meccaniche: ingegnosi dispositivi costruiti per sostituire gli arti persi in guerra, rafforzando l’idea del corpo come terreno di sperimentazione e metamorfosi.

Giorgio da Castelfranco, detto Giorgione, La vecchia, 1506 circa, Olio su tela, 68 × 59 cm,Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. 272 (© Gallerie dell’Accademia, Venezia)

Il confronto tra due dipinti di Giorgione - il Ritratto di giovane uomo del Szépművészeti Múzeum di Budapest e La vecchia delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, ritenuta da molti la “coperta” del Ritratto di giovane – chiude il percorso in una riflessione sul tempo, sul corpo e sull’identità. Ed è proprio il nostro corpo, quello di ogni visitatore e ogni visitatrice, il termine del viaggio: riflesso in uno specchio, ognuno di noi entra a far parte del percorso espositivo, inscrivendosi idealmente nel cerchio e nel quadrato dell’Uomo Vitruviano di Leonardo.

“Quello che ci auguriamo essere riusciti a raccontare in questa mostra - affermano i curatori - è come, su un tema cruciale come quello della rappresentazione del corpo, il Rinascimento, pur con una indubbia tensione verso la codificazione, si mostri con un corso tumultuoso di sperimentazioni, non necessariamente sofferte, spesso gioiose e sempre di ricerca: saranno i secoli successivi a trasformare in alte mura e rigidi dualismi quelli che nel Cinquecento furono diaframmi porosi, primi tentativi di rendere il corpo conoscibile attraverso delle categorie d’indagine flessibili e mutevoli, con confini tutti da esplorare”.

Giorgio o Zorzi da Castelfranco, detto Giorgione, La tempesta, 1502-1503, Gallerie dell’Accademia di Venezia | Su concessione del Ministero della Cultura

A illustrare questa straordinaria avventura sono dipinti, sculture e disegni preziosi giunti dai più prestigiosi musei europei e statunitensi, accanto a strumenti scientifici, modelli anatomici, libri, abiti, miniature e oggetti quotidiani, testimoni di una trasformazione che abbraccia la società rinascimentale nel suo insieme. Punto di osservazione privilegiato è Venezia, fucina di nuove idee, teorie e pratiche scientifiche, innovazioni artistiche e stili di vita, ma in mostra non mancano i capolavori prodotti altrove, come l’iconico Uomo Vitruviano di Leonardo, esposto per la prima volta dopo sei anni, o gli Studi per la Sibilla libica di Michelangelo, tornati in Italia per l’occasione dopo un secolo di assenza.

Michelangelo Buonarroti, Studi per la Sibilla libica, 1510-11. Pietra rossa e tocchi di gessetto bianco su carta, 289 x 214 mm. New York, The Metropolitan Museum of Art, Inv. 24.197.2

“Mai come oggi il corpo umano è sotto lo sguardo di tutti. Come guardare a un presente che scorre rapidissimo davanti ai nostri occhi? Vi proponiamo un punto di distanza: ricercare nel passato un momento di discontinuità, quando le domande che premono sull’oggi hanno cominciato ad agitarsi”, scrivono i curatori Guido Beltramini, Francesca Borgo e Giulio Maneri Elia: “Corpi moderni è una mostra che parla di noi, attraverso la lente d’ingrandimento del Rinascimento, quando si è cominciato a svelare il corpo, portando l’indagine scientifica sotto la pelle, con il progressivo sistematizzarsi degli studi anatomici, e insieme a velarlo, vale a dire ad allontanarsi da quello che siamo come dato biologico, per fare del nostro corpo una vera e propria costruzione culturale, un atto recitato”. Oggi come allora, il corpo esprime desideri, paure e domande: sulla natura e sul futuro dell’umanità, sulla sessualità e sulla riproduzione, l’identità, la bellezza, l’invecchiamento, i confini di ciò che è umano.

Tre capitoli compongono il racconto dell’esposizione, ciascuno legato a un aspetto diverso dell’esperienza rinascimentale: di volta in volta il corpo si mostra come soggetto di indagine scientifica, oggetto del desiderio o mezzo di espressione del sé. Nella prima sezione, “Anatomia”, si narra la scoperta del corpo umano dal punto di vista scientifico e medico, che trova a Padova e Venezia due centri di rilevanza europea per la ricerca e l’editoria. Dalle dissezioni dei cadaveri di Andrea Vesalio alle indagini di Leonardo da Vinci, la rappresentazione del corpo oscilla tra la tensione verso il realtà della natura e l’esempio dell’arte antica. Così, per disegnare la Sibilla libica, Michelangelo fa assumere al suo modello la posa del Torso del Belvedere. Questo magnifico disegno preparatorio per la Cappella Sistina torna in Italia per la prima volta dal 1924, quando il celebre pittore John Singer Sargent lo fece acquistare dal Metropolitan Museum di New York.

Leonardo da Vinci (1452-1519), Sistema cardiovascolare e organi del torso femminile (“The Great Lady”), 1509-1510. Pietra nera e rossa, penna e inchiostro, acquerello giallo, su carta tonalizzata e traforata, 476 x 332 mm. Windsor, Royal Collection, inv. RCIN 912281 © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust

Alle Gallerie dell’Accademia è in buona compagnia: nella stessa sezione cono esposti The Great Lady, ovvero il Sistema cardiovascolare e organi del torso femminile di Leonardo, proveniente dalle Collezioni Reali del Castello di Windsor e noto come la “Monna Lisa dell’anatomia”, e il celeberrimo Uomo Vitruviano. “Nell’Uomo Vitruviano, dalla varietà estrema della vita Leonardo vuole arrivare all’essenziale: cosa sia l’essere umano, quale sia la sua armonia, le sue misure, l’algoritmo con cui la natura ci ha creato”, spiegano i curatori: “Il premio di questa ricerca non è la bellezza ideale (sia i belli sia i brutti stanno dentro il cerchio e il quadrato) ma ciò che è comune a tutti i corpi”. Il passo successivo lo compie Albrecht Dürer, presente in mostra con un’opera rara e interessante: l’Autoritratto a corpo nudo, primo nudo maschile a portare con sè un’identità. “Dürer raccoglie la lezione di Leonardo che l’artista deve innanzitutto conoscere sé stesso, riuscendo a fare quello che lo stesso Leonardo annuncia ma non compie, un trattato sulla variazione dei corpi: maschili, femminili, morbidi, robusti, bianchi, neri, vecchi e giovani, per aiutare gli artisti a replicare in immagine l’infinita varietà della vita”, proseguono Beltramini, Borgo e Maneri Elia.

“Desiderio” è il titolo del secondo capitolo, che esplora la rappresentazione del corpo come oggetto di sguardi e ardori sensuali. È un’invenzione del Rinascimento veneziano la Venere nuda sdraiata, avvolta dal paesaggio, un topos destinato a una fortuna plurisecolare, che trova il suo corrispettivo maschile nel San Sebastiano trafitto dalle frecce, dolente, lirico e sublime. In parallelo con la produzione di nudi mitologici, a Venezia fiorisce una rigogliosa editoria erotica e pornografica, rappresentata in mostra da un pezzo eccezionale: l’unica edizione originale esistente dei Sonetti lussuriosi di Pietro Aretino, in prestito da una collezione privata.

Tiziano Vecellio (1488/1490-1576), Ritratto di sposi con testimone, 1510 ca. Olio su tela, 74,9 x 65,6 cm. Windsor, Royal Collection, inv. RCIN 403928 © Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust

Ma il desiderio è legato anche alle idee di discendenza e futuro, come testimoniano cassoni nuziali istoriati, deschi da parto, ritratti di giovani spose. Alcune di loro, nascondendo un seno, invitano a un erotismo regolato, secondo un’iconografia diffusa nella pittura veneta: ne è un esempio l’enigmatico Ritratto di sposi con testimone di Tiziano, proveniente dalla Royal Collection britannica e conservato al Castello di Windsor, dove il gesto dell’uomo che accarezza il seno scoperto della donna è stato solo di recente interpretato come un atto che sancisce il legame nuziale.

L’ultima sezione della mostra, “Persona” racconta come gli uomini e le donne del Rinascimento abbiano modellato, allestito e adornato il corpo per comunicare agli altri la propria identità, superando la natura per aderire alle convenzioni sociali. Abiti, accessori, cosmetici, trattati di chirurgia illustrano i modelli culturali dell’epoca, in uno specifico inventario di simboli e oggetti usati per definire il maschile e il femminile. Tra i pezzi più interessanti e preziosi spicca un raro scrigno cinquecentesco progettato per contenere specchi, profumi e prodotti per la cura del corpo, antenato delle moderne make-up box, arrivato dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Ma il Rinascimento vede anche l’alba delle protesi meccaniche: ingegnosi dispositivi costruiti per sostituire gli arti persi in guerra, rafforzando l’idea del corpo come terreno di sperimentazione e metamorfosi.

Giorgio da Castelfranco, detto Giorgione, La vecchia, 1506 circa, Olio su tela, 68 × 59 cm,Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. 272 (© Gallerie dell’Accademia, Venezia)

Il confronto tra due dipinti di Giorgione - il Ritratto di giovane uomo del Szépművészeti Múzeum di Budapest e La vecchia delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, ritenuta da molti la “coperta” del Ritratto di giovane – chiude il percorso in una riflessione sul tempo, sul corpo e sull’identità. Ed è proprio il nostro corpo, quello di ogni visitatore e ogni visitatrice, il termine del viaggio: riflesso in uno specchio, ognuno di noi entra a far parte del percorso espositivo, inscrivendosi idealmente nel cerchio e nel quadrato dell’Uomo Vitruviano di Leonardo.

“Quello che ci auguriamo essere riusciti a raccontare in questa mostra - affermano i curatori - è come, su un tema cruciale come quello della rappresentazione del corpo, il Rinascimento, pur con una indubbia tensione verso la codificazione, si mostri con un corso tumultuoso di sperimentazioni, non necessariamente sofferte, spesso gioiose e sempre di ricerca: saranno i secoli successivi a trasformare in alte mura e rigidi dualismi quelli che nel Cinquecento furono diaframmi porosi, primi tentativi di rendere il corpo conoscibile attraverso delle categorie d’indagine flessibili e mutevoli, con confini tutti da esplorare”.

Giorgio o Zorzi da Castelfranco, detto Giorgione, La tempesta, 1502-1503, Gallerie dell’Accademia di Venezia | Su concessione del Ministero della Cultura

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Perugia | Dal 14 marzo la grande mostra a Perugia

Perugia | Dal 14 marzo la grande mostra a Perugia

Giotto e San Francesco, alle origini della modernità

-

Sul piccolo schermo dal 16 al 22 febbraio

Sul piccolo schermo dal 16 al 22 febbraio

La settimana in tv, dal Caravaggio perduto al mito di Tutankhamon

-

Ancona | Dal 14 febbraio al 16 aprile

Ancona | Dal 14 febbraio al 16 aprile

Tiziano e Lorenzo Lotto insieme ad Ancona

-

Venezia | Dal 25 aprile al 19 ottobre alla Collezione Peggy Guggenheim

Venezia | Dal 25 aprile al 19 ottobre alla Collezione Peggy Guggenheim

Peggy Guggenheim a Londra: la nascita di una collezionista presto in mostra a Venezia

-

Roma | Dal 12 febbraio al 5 luglio a Palazzo Velli

Roma | Dal 12 febbraio al 5 luglio a Palazzo Velli

Roma in noir con le atmosfere di Jack Vettriano

-

Arte, donne, pittura

Arte, donne, pittura

Non musa, ma presenza. La donna nella pittura di Carlo Vercelli, tra memoria e cambiamento