Dal 15 luglio al 17 ottobre al Museo Pontificio Santa Casa di Loreto

In mostra i segreti della Madonna del Velo di Raffaello

Chantilly, Musée Condé | Raffaello, Madonna del Velo o di Loreto, Tavola, 90 x 120 cm, 1509, Chantilly | © RMN - Grand Palais (Domaine de Chantilly) / Harry Bréjat

Francesca Grego

14/07/2021

Ancona - Fortuna e mistero pervadono la storia della Madonna del Velo di Raffaello. Sappiamo che fu dipinta tra il 1511 e il 1512, subito dopo la Stanza della Segnatura, ma non è chiaro chi fosse il committente: se il ricchissimo banchiere romano Agostino Chigi o papa Giulio II, il cui ritratto - oggi alla National Gallery di Londra - fu esposto in Santa Maria del Popolo insieme al quadro della Vergine. Il successo dell’opera fu tale che già nel XVI ne circolavano ben cento copie, tra riproduzioni fedeli e varianti. Individuare l’originale risultò presto molto difficile e tuttora una pletora di domande si concentra intorno al dipinto raffaellesco.

A fare luce sull’intricato passato dell’opera e sulla sua immensa popolarità arriva ora il progetto espositivo La Madonna di Loreto di Raffaello. Storia avventurosa e successo di un’opera, da domani 15 luglio al Museo Pontificio Santa Casa di Loreto con la supervisione e il contributo dei Musei Vaticani. Perché Loreto? Una delle più pregevoli repliche dell’opera, a lungo creduta quella originale, fu donata al Santuario della Santa Casa all’inizio del XVIII secolo, dove restò in bella vista nella Sala del Tesoro fino al 1797, quando le truppe napoleoniche lo portarono in Francia: per molti la Madonna del Velo diventò così la Madonna di Loreto.

Raffaellino del Colle, Madonna del Velo con tre arcangeli (dettaglio), 1531-32 circa. Urbania, Museo Diocesano Leonardi

Attesa per il Cinquecentenario del Divin Pittore e posticipata a causa dell’emergenza sanitaria, la mostra ricostruisce le vicende storiche dell’opera e ne analizza la fortuna attraverso i secoli mettendo a confronto le principali versioni dipinte su tavola e su tela, nonché disegni e incisioni. Celebre, per esempio, la copia che il Parmigianino trasse del dipinto durante il suo soggiorno romano negli anni Venti del XVI secolo, grazie alla quale il soggetto fu esportato in area padana, mentre nell’epoca della Controriforma il quadro divenne famoso grazie alla circolazioni di incisioni sempre più numerose. “È una mostra che racconta di un’opera meravigliosa, espressione dell’armonia e della capacità raffaellesca di ammaliare con la purezza delle sue forme e l’equilibrio dei suoi colori”, commenta il direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta. Contenuti multimediali arricchiranno l’itinerario grazie a uno schermo gigante interattivo ad altissima definizione, dove i visitatori potranno ingrandire i dettagli del quadro e visualizzare contenuti aggiuntivi.

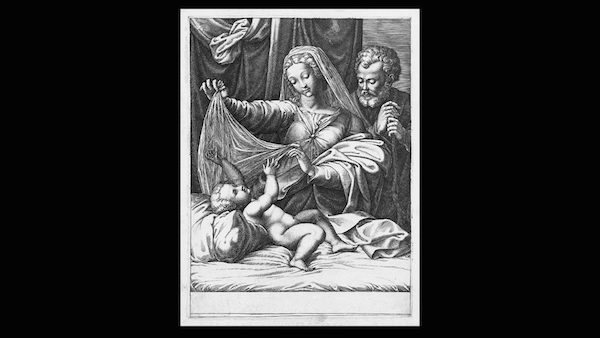

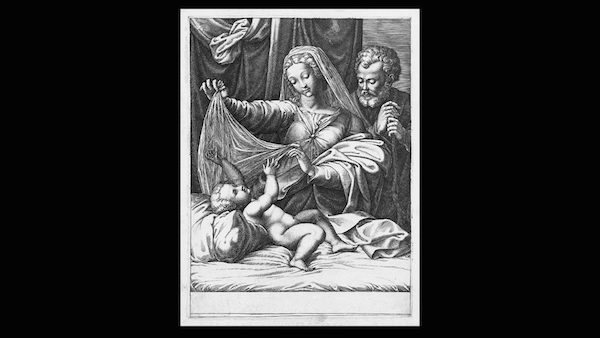

Giorgio Ghisi, Madonna del Velo, 1575, incisione. Istituto Centrale per la Grafica, Roma

Rigore scientifico e impatto emozionale, insomma, procedono di pari passo nel percorso pensato dal curatore Fabrizio Biferali, che inizia nel monumentale Salone degli Svizzeri con un’indagine committente di Raffaello e un viaggio alla scoperta dell’anima del dipinto. “L’olio su tavola mostra la Vergine che svela o copre il Bambino Gesù, gesticolante e giocoso”, spiega Biferali. Il velo che dà il titolo all’opera è carico di valori simbolici: “sulla base di fonti medievali può essere interpretato come il velo con cui il Bambino fu coperto alla nascita dalla Vergine, ma anche come prefigurazione del telo con cui Gesù venne coperto al momento della crocifissione”, prosegue il curatore. Un’allusione questa, colta da artisti come Sebastiano del Piombo che in una copia rappresentò il Bambino addormentato in un sonno profondo, “prefigurazione della morte e della Passione”.

Sebastiano del Piombo (Sebastiano Luciani), Madonna del Velo, c.1533-35

A fare luce sull’intricato passato dell’opera e sulla sua immensa popolarità arriva ora il progetto espositivo La Madonna di Loreto di Raffaello. Storia avventurosa e successo di un’opera, da domani 15 luglio al Museo Pontificio Santa Casa di Loreto con la supervisione e il contributo dei Musei Vaticani. Perché Loreto? Una delle più pregevoli repliche dell’opera, a lungo creduta quella originale, fu donata al Santuario della Santa Casa all’inizio del XVIII secolo, dove restò in bella vista nella Sala del Tesoro fino al 1797, quando le truppe napoleoniche lo portarono in Francia: per molti la Madonna del Velo diventò così la Madonna di Loreto.

Raffaellino del Colle, Madonna del Velo con tre arcangeli (dettaglio), 1531-32 circa. Urbania, Museo Diocesano Leonardi

Attesa per il Cinquecentenario del Divin Pittore e posticipata a causa dell’emergenza sanitaria, la mostra ricostruisce le vicende storiche dell’opera e ne analizza la fortuna attraverso i secoli mettendo a confronto le principali versioni dipinte su tavola e su tela, nonché disegni e incisioni. Celebre, per esempio, la copia che il Parmigianino trasse del dipinto durante il suo soggiorno romano negli anni Venti del XVI secolo, grazie alla quale il soggetto fu esportato in area padana, mentre nell’epoca della Controriforma il quadro divenne famoso grazie alla circolazioni di incisioni sempre più numerose. “È una mostra che racconta di un’opera meravigliosa, espressione dell’armonia e della capacità raffaellesca di ammaliare con la purezza delle sue forme e l’equilibrio dei suoi colori”, commenta il direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta. Contenuti multimediali arricchiranno l’itinerario grazie a uno schermo gigante interattivo ad altissima definizione, dove i visitatori potranno ingrandire i dettagli del quadro e visualizzare contenuti aggiuntivi.

Giorgio Ghisi, Madonna del Velo, 1575, incisione. Istituto Centrale per la Grafica, Roma

Rigore scientifico e impatto emozionale, insomma, procedono di pari passo nel percorso pensato dal curatore Fabrizio Biferali, che inizia nel monumentale Salone degli Svizzeri con un’indagine committente di Raffaello e un viaggio alla scoperta dell’anima del dipinto. “L’olio su tavola mostra la Vergine che svela o copre il Bambino Gesù, gesticolante e giocoso”, spiega Biferali. Il velo che dà il titolo all’opera è carico di valori simbolici: “sulla base di fonti medievali può essere interpretato come il velo con cui il Bambino fu coperto alla nascita dalla Vergine, ma anche come prefigurazione del telo con cui Gesù venne coperto al momento della crocifissione”, prosegue il curatore. Un’allusione questa, colta da artisti come Sebastiano del Piombo che in una copia rappresentò il Bambino addormentato in un sonno profondo, “prefigurazione della morte e della Passione”.

Sebastiano del Piombo (Sebastiano Luciani), Madonna del Velo, c.1533-35

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Mondo | A Madrid dal 26 maggio

Mondo | A Madrid dal 26 maggio

Alla maniera italiana. Il Prado racconta la nascita del Gotico mediterraneo

-

Milano | Presentata a Milano la terza fase del Progetto ASBA

Milano | Presentata a Milano la terza fase del Progetto ASBA

Benessere nei musei: porte aperte agli adolescenti

-

Roma | Inaugurata la prima mostra dell’anno

Roma | Inaugurata la prima mostra dell’anno

Nel segno delle Metamorfosi. Il 2026 alla Galleria Borghese

-

Vicenza | Fino al 22 febbraio ai Musei Civici di Bassano del Grappa

Vicenza | Fino al 22 febbraio ai Musei Civici di Bassano del Grappa

Niccolò D’Agati racconta il “suo” Segantini in mostra a Bassano: un artista moderno oltre la montagna

-

Roma | Dal 15 gennaio al 12 aprile 2026

Roma | Dal 15 gennaio al 12 aprile 2026

Le rivelazioni del non finito. Dietro le quinte dell’arte ai Musei Capitolini

-

Presto in mostra a Venezia

Presto in mostra a Venezia

Etruschi e Veneti, il racconto delle acque sacre