Al Musée du Louvre fino al 26 gennaio 2026

Jacques-Louis David: l’arte che diventa progetto politico e morale

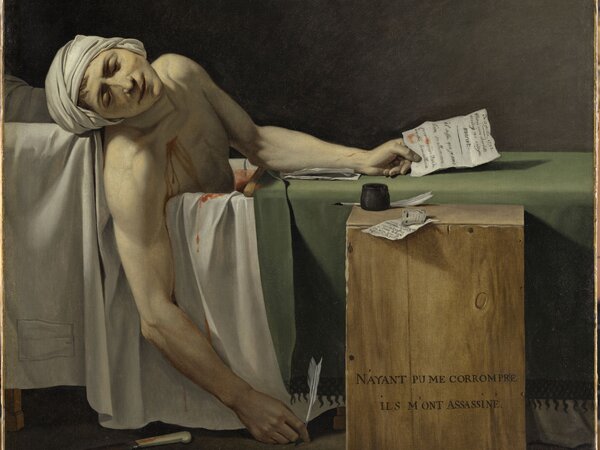

Jacques-Louis David, La morte di Marat © © Grand Palais (Musée du Louvre), photo Mathieu Rabeau

Eleonora Zamparutti

15/11/2025

Leggere e rileggere i classici è utile perché hanno sempre qualcosa di nuovo da dire. Allo stesso modo andar per musei, aiuta a scorgere tra le immagini della storia dell’arte, spunti di riflessione che gettano nuova luce sul presente. La più grande soddisfazione è se dei curatori, per intercettare lo spirito del tempo attuale, selezionano per noi alcune opere per descrivere un’epoca, corredandola con un ricco appartato di informazioni.

Sébastien Allard e Côme Fabre, rispettivamente direttore del dipartimento dei dipinti e curatore al Musée du Louvre, hanno colto l’urgenza di raccontare come l’arte sia strumento della politica, prendendo ad esempio il campione francese Jacques-Louis David, artista e interprete in prima persona della storia di Francia tra Settecento e Ottocento. A lui è dedicata la retrospettiva in corso fino al 26 gennaio 2026 al Musée du Louvre.

Uomo nutrito da una sfrenata ambizione, deciso a voler spezzare le catene dell’accademismo e a rigenerare l’arte, influente nei migliori salotti parigini, impegnato nella politica in prima persona come artista e come politico, regista prima dell’immaginario repubblicano con il capolavoro La morte di Marat e poi architetto visivo del mito napoleonico con Bonaparte valica le Alpi, Jacques-Louis David è l’esempio dell’artista impegnato per eccellenza, uomo dalla temperatura calda che si è fatto eroe del suo tempo e che ha elaborato un linguaggio capace di parlare alla sua epoca.

Che susciti fascino o rispetto formale, è innegabile che Jacques-Louis David continua a parlare anche a noi. Le sue opere riprodotte nei manuali di scuola o nella pubblicità, sono ormai parte integrante del nostro immaginario collettivo. È attraverso di esse che immaginiamo i grandi momenti della Rivoluzione e dell’Impero napoleonico, e nei suoi ritratti rivive la società di quell’epoca.

Jacques-Louis David, Bonaparte valica le Alpi al Gran San Bernardo © Grand Palais Rmn (musei dei castelli di Malmaison e di Bois-Préau), photo Franck Raux

Attraverso dieci sezioni, accompagnate dai capolavori più grandi del maestro, la mostra segue un percorso cronologico, dalla formazione agli anni dell’esilio.

Gli esordi la dicono lunga sul temperamento del ragazzo e sul clima che alleggiava in Europa nella seconda metà del Settecento. Orfano di padre, sostenuto dai suoi maestri, subisce quattro fallimenti consecutivi al Grand Prix de l’Académie e allora tenta il suicidio. Un po’ come Goethe.

Va a Roma e qui studia da vicino Caravaggio che con il suo realismo gli offre l’antidoto contro il rococò per contrastare i maestri Jean-Honoré Fragonard e Nicolas Poussin. David si dà una libertà senza freni: dipinge Il giuramento degli Orazi, una commissione del re di Francia e in quell’occasione afferma: “Non importa se il re non lo vorrà più, nessuno farà mai nulla a scapito della mia gloria.” Esposto a Roma, quel dipinto è accolto con trionfo. Con esso, David rifonda la pittura storica, aggiungendo un senso teatrale. Ormai famoso, diventa l’artista che a Parigi tutti vogliono per un ritratto. Lui impone il suo stile: elimina ogni accessorio e sfondo scenografico per concentrarsi sull’individualità dei soggetti, che emergono da fondi neutri e vibranti. In esposizione ce ne sono di stupendi.

Con la Rivoluzione, avviene lo slittamento nella storia: non basta più dipingere l’eroismo, bisogna viverlo. David supera i limiti imposti agli artisti e mette la propria arte al servizio di un progetto politico, di arte e propaganda. Bruto che condanna i figli a morte per tradimento: terminato nell’estate del 1789, dopo la presa della Bastiglia, il quadro risuona profondamente con la realtà politica del momento. Bruto diventa simbolo della virtù civica che sacrifica tutto per il bene della patria.

Artista e deputato, David si avvicina a Robespierre e a Marat, viene eletto a Parigi e, l’anno successivo, vota a favore della condanna a morte di Luigi XVI. Entra nel Comitato di Sicurezza Generale, incaricato della polizia interna, dove presiede la sezione degli interrogatori e assiste personalmente a quello del giovane Luigi XVII. Diventa l’artefice di una nuova era culturale: membro del Comitato di Istruzione Pubblica in nome dell’uguaglianza e contro i privilegi, ottiene la soppressione delle accademie.

Con tre dipinti (uno perduto per sempre) crea il culto di nuovi martiri repubblicani e l’ideale eroico della Rivoluzione: il deputato Le Peletier de Saint-Fargeau, Marat e il giovane Joseph Bara.

Jacques-Louis David, Les Sabines © Grand Palais Rmn (Musée du Louvre), Mathieu Rabeau, Sylvie Chan-Liat

Raro sopravvissuto tra i fedeli di Robespierre, esce dal periodo rivoluzionario esausto e malato, ma presto viene travolto del fascino irresistibile che il giovane generale Napoleone esercita su di lui. Realizzerà numerosi ritratti ma in uno in particolare - Bonaparte che valica le Alpi - riesce a fondere pittura storica, ritratto e cronaca contemporanea, fissando per sempre l’immagine del futuro imperatore nell’immaginario collettivo. Ma a quel punto gli è chiaro che non è semplice gestire la questione della libertà dell’artista di fronte al potere. Dopo la caduta dell’Impero nel 1815 e il ritorno dei Borboni, David — che nel 1793 aveva votato la morte di Luigi XVI — viene condannato all’esilio a Bruxelles.

Vissuto nella stagione dell’arte neoclassica, Jacques-Louis David è tutt’altro che l’emblema di un formalismo freddo e distaccato. La sua arte si nutre di un progetto politico e morale, in un momento in cui l’individuo cerca di emanciparsi come cittadino.

Come dicono i curatori Sébastien Allard e Côme Fabre: “Ponendo la questione dell’impegno dell’artista in un momento di crisi, della capacità dell’arte di agire sulla società e della forma in cui può farlo, David si impone come un artista del nostro tempo.”

Sébastien Allard e Côme Fabre, rispettivamente direttore del dipartimento dei dipinti e curatore al Musée du Louvre, hanno colto l’urgenza di raccontare come l’arte sia strumento della politica, prendendo ad esempio il campione francese Jacques-Louis David, artista e interprete in prima persona della storia di Francia tra Settecento e Ottocento. A lui è dedicata la retrospettiva in corso fino al 26 gennaio 2026 al Musée du Louvre.

Uomo nutrito da una sfrenata ambizione, deciso a voler spezzare le catene dell’accademismo e a rigenerare l’arte, influente nei migliori salotti parigini, impegnato nella politica in prima persona come artista e come politico, regista prima dell’immaginario repubblicano con il capolavoro La morte di Marat e poi architetto visivo del mito napoleonico con Bonaparte valica le Alpi, Jacques-Louis David è l’esempio dell’artista impegnato per eccellenza, uomo dalla temperatura calda che si è fatto eroe del suo tempo e che ha elaborato un linguaggio capace di parlare alla sua epoca.

Che susciti fascino o rispetto formale, è innegabile che Jacques-Louis David continua a parlare anche a noi. Le sue opere riprodotte nei manuali di scuola o nella pubblicità, sono ormai parte integrante del nostro immaginario collettivo. È attraverso di esse che immaginiamo i grandi momenti della Rivoluzione e dell’Impero napoleonico, e nei suoi ritratti rivive la società di quell’epoca.

Jacques-Louis David, Bonaparte valica le Alpi al Gran San Bernardo © Grand Palais Rmn (musei dei castelli di Malmaison e di Bois-Préau), photo Franck Raux

Attraverso dieci sezioni, accompagnate dai capolavori più grandi del maestro, la mostra segue un percorso cronologico, dalla formazione agli anni dell’esilio.

Gli esordi la dicono lunga sul temperamento del ragazzo e sul clima che alleggiava in Europa nella seconda metà del Settecento. Orfano di padre, sostenuto dai suoi maestri, subisce quattro fallimenti consecutivi al Grand Prix de l’Académie e allora tenta il suicidio. Un po’ come Goethe.

Va a Roma e qui studia da vicino Caravaggio che con il suo realismo gli offre l’antidoto contro il rococò per contrastare i maestri Jean-Honoré Fragonard e Nicolas Poussin. David si dà una libertà senza freni: dipinge Il giuramento degli Orazi, una commissione del re di Francia e in quell’occasione afferma: “Non importa se il re non lo vorrà più, nessuno farà mai nulla a scapito della mia gloria.” Esposto a Roma, quel dipinto è accolto con trionfo. Con esso, David rifonda la pittura storica, aggiungendo un senso teatrale. Ormai famoso, diventa l’artista che a Parigi tutti vogliono per un ritratto. Lui impone il suo stile: elimina ogni accessorio e sfondo scenografico per concentrarsi sull’individualità dei soggetti, che emergono da fondi neutri e vibranti. In esposizione ce ne sono di stupendi.

Con la Rivoluzione, avviene lo slittamento nella storia: non basta più dipingere l’eroismo, bisogna viverlo. David supera i limiti imposti agli artisti e mette la propria arte al servizio di un progetto politico, di arte e propaganda. Bruto che condanna i figli a morte per tradimento: terminato nell’estate del 1789, dopo la presa della Bastiglia, il quadro risuona profondamente con la realtà politica del momento. Bruto diventa simbolo della virtù civica che sacrifica tutto per il bene della patria.

Artista e deputato, David si avvicina a Robespierre e a Marat, viene eletto a Parigi e, l’anno successivo, vota a favore della condanna a morte di Luigi XVI. Entra nel Comitato di Sicurezza Generale, incaricato della polizia interna, dove presiede la sezione degli interrogatori e assiste personalmente a quello del giovane Luigi XVII. Diventa l’artefice di una nuova era culturale: membro del Comitato di Istruzione Pubblica in nome dell’uguaglianza e contro i privilegi, ottiene la soppressione delle accademie.

Con tre dipinti (uno perduto per sempre) crea il culto di nuovi martiri repubblicani e l’ideale eroico della Rivoluzione: il deputato Le Peletier de Saint-Fargeau, Marat e il giovane Joseph Bara.

Jacques-Louis David, Les Sabines © Grand Palais Rmn (Musée du Louvre), Mathieu Rabeau, Sylvie Chan-Liat

Raro sopravvissuto tra i fedeli di Robespierre, esce dal periodo rivoluzionario esausto e malato, ma presto viene travolto del fascino irresistibile che il giovane generale Napoleone esercita su di lui. Realizzerà numerosi ritratti ma in uno in particolare - Bonaparte che valica le Alpi - riesce a fondere pittura storica, ritratto e cronaca contemporanea, fissando per sempre l’immagine del futuro imperatore nell’immaginario collettivo. Ma a quel punto gli è chiaro che non è semplice gestire la questione della libertà dell’artista di fronte al potere. Dopo la caduta dell’Impero nel 1815 e il ritorno dei Borboni, David — che nel 1793 aveva votato la morte di Luigi XVI — viene condannato all’esilio a Bruxelles.

Vissuto nella stagione dell’arte neoclassica, Jacques-Louis David è tutt’altro che l’emblema di un formalismo freddo e distaccato. La sua arte si nutre di un progetto politico e morale, in un momento in cui l’individuo cerca di emanciparsi come cittadino.

Come dicono i curatori Sébastien Allard e Côme Fabre: “Ponendo la questione dell’impegno dell’artista in un momento di crisi, della capacità dell’arte di agire sulla società e della forma in cui può farlo, David si impone come un artista del nostro tempo.”

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

Roma | Dal 20 febbraio al 19 luglio

Roma | Dal 20 febbraio al 19 luglio

I 150 anni di Brancusi ai Mercati di Traiano

-

Mondo | Dal 24 ottobre al 28 febbraio al Kunsthal

Mondo | Dal 24 ottobre al 28 febbraio al Kunsthal

Signac presto in arrivo a Rotterdam

-

Sul piccolo schermo dal 16 al 22 febbraio

Sul piccolo schermo dal 16 al 22 febbraio

La settimana in tv, dal Caravaggio perduto al mito di Tutankhamon

-

Roma | Dal 12 febbraio alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica

Roma | Dal 12 febbraio alle Gallerie Nazionali d’Arte Antica

Bernini e i Barberini. La nascita del Barocco si racconta a Roma

-

Mondo | Al Museum of Fine Arts dal 7 marzo al 31 maggio

Mondo | Al Museum of Fine Arts dal 7 marzo al 31 maggio

Unforgettable: Gand riscopre le artiste fiamminghe dimenticate

-

Arte, donne, pittura

Arte, donne, pittura

Non musa, ma presenza. La donna nella pittura di Carlo Vercelli, tra memoria e cambiamento