Dal 18 ottobre all’11 gennaio al Museo Civico di Crema e del Cremasco

"Ver Sacrum" e la grafica della Secessione viennese. In arrivo a Crema le illustrazioni dei grandi maestri, da Klimt a Mucha

Max Kurzweil, Il cuscino, 1903, xilografia a colori. Collezione AB, Roma

Samantha De Martin

25/08/2025

Cremona - Sotto l’egida della Secessione viennese, il periodico Ver Sacrum, dapprima mensile, poi bisettimanale, vide la luce nel gennaio 1898 grazie a Gustav Klimt e Max Kurzweil.

Il nome di questa rivista d’arte austriaca che ha contribuito a ridefinire i canoni della grafica editoriale, prendeva il nome da un rito italico, poi in parte assorbito nei culti dell’antica Roma, basato sull’usanza di allontanare dal villaggio tutti i giovani nati in primavera, fino al raggiungimento della maggiore età, come offerta alla divinità alla quale erano stati promessi.

I prescelti si allontanavano dal conosciuto per andare verso l’ignoto, ovvero le nuove terre nelle quali si sarebbero insediati. L’evento si caricava di una forte connotazione etica dal momento che permetteva alla popolazione di rinnovarsi e di mescolarsi con altre genti.

La rivista della Secessione viennese si poneva come il manifesto di un allontanamento e insieme un auspicio di rinascita e di emancipazione (il motto del Sezessionstil era, non a caso, proprio "Al tempo la sua arte. All’arte la sua libertà").

Proprio Ver Sacrum rappresentò il principale organo di diffusione dell’idea alla base dei principi dell’arte totale, Gesamtkunstwerk, ma anche della promozione degli artisti che la fondarono e, sempre più numerosi, vi aderirono.

Vienna fu il fulcro di questa rivoluzione che raggiunse in poco tempo tutti i paesi europei coinvolti nei movimenti modernisti e simbolisti. Si impose per la sua capacità di rileggere correnti del passato e tradizioni arcaiche in una spinta verso la reinterpretazione dell’arte cosiddetta maggiore, così come delle arti minori, poste sullo stesso piano.

Gustav Klimt, Sangue di pesce, illustrazione per «Ver Sacrum», anno 1, n. 3, 1898. Collezione Biancardi, Milano

Proprio la raccolta della rivista Ver Sacrum, proveniente dalla collezione milanese di Giovanni Biancardi, sarà il fulcro della mostra “Ver Sacrum e la grafica della Secessione viennese”, a cura di Giovanni Biancardi, Edoardo Fontana e Silvia Scaravaggi, attesa al Museo Civico di Crema e del Cremasco dal 18 ottobre all’11 gennaio.

Promossa e prodotta dal Museo Civico di Crema e del Cremasco, in collaborazione con il Museo d’Arte Orientale – Collezione Mazzocchi di Coccaglio e l’Associazione Culturale Mnemosyne di Dello, l’esposizione accoglierà le grafiche originali pubblicate su Ver Sacrum, le pagine e le copertine più significative e iconiche. Accanto alla rivista il pubblico potrà curiosare tra libri illustrati e cataloghi di esposizioni organizzate dalla Vereinigung Bildender Künstler Wiener Secession, nome ufficiale del movimento austriaco della Secessione viennese.

A questo eterogeneo gruppo di opere saranno affiancati fogli sciolti realizzati dagli aderenti alla Secessione, da artisti cosiddetti “corrispondenti”, ma anche incisioni e disegni di personalità internazionali presentati nelle mostre realizzate nella sede della Secessione, allo scopo progettata da Joseph Maria Olbrich, e in altri luoghi, o pubblicati sulla rivista.

Per l’occasione arriveranno a Crema anche opere di Gustav Klimt, Koloman Moser, Alfred Roller, Josef Maria Auchentaller, Carl Moll, Egon Schiele, Alphonse Mucha, Giovanni Segantini, Félix Vallotton, Alfredo Müller.

Alphonse Mucha, Au Quartier latin, litografia a colori, copertina per la omonima rivista, anno 6, numero speciale, 1898. Collezione Bardazzi, Firenze

Tra le novità introdotte da Ver Sacrum si inserisce anche la sua impostazione tipografica che integra e supera l’Aesthetic Movement inglese per creare una struttura compatta capace di fondere in modo coerente l’architettura della pagina, i testi e l’apparato illustrativo, valorizzando lo stile e la poetica dei vari artisti.

La pagina della rivista, affollata talvolta da decori giapponisti, forme che sembrano reinterpretare la tradizione dell’arte popolare, riscoprendo gioielli egizi, i vasi ellenistici e le semplici geometrie della pittura romana, utilizza spesso campiture vuote e ascetiche, innalzandosi talvolta su capilettera e cornici. Importante fu la scoperta della grafica e dell’artigianato giapponese, in grado di condensare sintetismo e perfezione estetica a partire dalle più semplici forme di oggetti di uso quotidiano, fino alla xilografia policroma. A conferma di questo legame, la mostra a Crema esporrà lacche, suppellettili, volumi e incisioni sciolte provenienti da collezioni private e, soprattutto, dall’importante patrimonio posseduto dal Museo d’Arte Orientale – Collezione Mazzocchi di Coccaglio.

Saka-zuki, ciotola per sake, periodo Meiji (1868-1912), legno, lacca, oro. Museo d’Arte Orientale – Collezione Mazzocchi di Coccaglio

Sfogliando le pagine della rivista il visitatore percepirà meglio l’impatto della Secessione sull’arte di quegli anni. Al nucleo di artisti viennesi e di area mitteleuropea si unirono, via via, diverse personalità provenienti da paesi, culture e correnti diverse, accomunate dal desiderio di proporre un’arte nuova che non negasse la tradizione, ma ne facesse tesoro attraverso la formulazione di una moderata avanguardia. Sebbene in un primo tempo influenzata da una tarda Art Nouveau, la rivista raccolse il Simbolismo belga, il Divisionismo segantiniano, il decorativismo giapponista, l’impressionismo, il tardo preraffaelismo inglese, e il dirompente modernismo scozzese della Scuola di Glasgow. Una sorta di “fuga verso il futuro” che fece di Ver Sacrum uno dei più influenti periodici della sua epoca.

Il nome di questa rivista d’arte austriaca che ha contribuito a ridefinire i canoni della grafica editoriale, prendeva il nome da un rito italico, poi in parte assorbito nei culti dell’antica Roma, basato sull’usanza di allontanare dal villaggio tutti i giovani nati in primavera, fino al raggiungimento della maggiore età, come offerta alla divinità alla quale erano stati promessi.

I prescelti si allontanavano dal conosciuto per andare verso l’ignoto, ovvero le nuove terre nelle quali si sarebbero insediati. L’evento si caricava di una forte connotazione etica dal momento che permetteva alla popolazione di rinnovarsi e di mescolarsi con altre genti.

La rivista della Secessione viennese si poneva come il manifesto di un allontanamento e insieme un auspicio di rinascita e di emancipazione (il motto del Sezessionstil era, non a caso, proprio "Al tempo la sua arte. All’arte la sua libertà").

Proprio Ver Sacrum rappresentò il principale organo di diffusione dell’idea alla base dei principi dell’arte totale, Gesamtkunstwerk, ma anche della promozione degli artisti che la fondarono e, sempre più numerosi, vi aderirono.

Vienna fu il fulcro di questa rivoluzione che raggiunse in poco tempo tutti i paesi europei coinvolti nei movimenti modernisti e simbolisti. Si impose per la sua capacità di rileggere correnti del passato e tradizioni arcaiche in una spinta verso la reinterpretazione dell’arte cosiddetta maggiore, così come delle arti minori, poste sullo stesso piano.

Gustav Klimt, Sangue di pesce, illustrazione per «Ver Sacrum», anno 1, n. 3, 1898. Collezione Biancardi, Milano

Proprio la raccolta della rivista Ver Sacrum, proveniente dalla collezione milanese di Giovanni Biancardi, sarà il fulcro della mostra “Ver Sacrum e la grafica della Secessione viennese”, a cura di Giovanni Biancardi, Edoardo Fontana e Silvia Scaravaggi, attesa al Museo Civico di Crema e del Cremasco dal 18 ottobre all’11 gennaio.

Promossa e prodotta dal Museo Civico di Crema e del Cremasco, in collaborazione con il Museo d’Arte Orientale – Collezione Mazzocchi di Coccaglio e l’Associazione Culturale Mnemosyne di Dello, l’esposizione accoglierà le grafiche originali pubblicate su Ver Sacrum, le pagine e le copertine più significative e iconiche. Accanto alla rivista il pubblico potrà curiosare tra libri illustrati e cataloghi di esposizioni organizzate dalla Vereinigung Bildender Künstler Wiener Secession, nome ufficiale del movimento austriaco della Secessione viennese.

A questo eterogeneo gruppo di opere saranno affiancati fogli sciolti realizzati dagli aderenti alla Secessione, da artisti cosiddetti “corrispondenti”, ma anche incisioni e disegni di personalità internazionali presentati nelle mostre realizzate nella sede della Secessione, allo scopo progettata da Joseph Maria Olbrich, e in altri luoghi, o pubblicati sulla rivista.

Per l’occasione arriveranno a Crema anche opere di Gustav Klimt, Koloman Moser, Alfred Roller, Josef Maria Auchentaller, Carl Moll, Egon Schiele, Alphonse Mucha, Giovanni Segantini, Félix Vallotton, Alfredo Müller.

Alphonse Mucha, Au Quartier latin, litografia a colori, copertina per la omonima rivista, anno 6, numero speciale, 1898. Collezione Bardazzi, Firenze

Tra le novità introdotte da Ver Sacrum si inserisce anche la sua impostazione tipografica che integra e supera l’Aesthetic Movement inglese per creare una struttura compatta capace di fondere in modo coerente l’architettura della pagina, i testi e l’apparato illustrativo, valorizzando lo stile e la poetica dei vari artisti.

La pagina della rivista, affollata talvolta da decori giapponisti, forme che sembrano reinterpretare la tradizione dell’arte popolare, riscoprendo gioielli egizi, i vasi ellenistici e le semplici geometrie della pittura romana, utilizza spesso campiture vuote e ascetiche, innalzandosi talvolta su capilettera e cornici. Importante fu la scoperta della grafica e dell’artigianato giapponese, in grado di condensare sintetismo e perfezione estetica a partire dalle più semplici forme di oggetti di uso quotidiano, fino alla xilografia policroma. A conferma di questo legame, la mostra a Crema esporrà lacche, suppellettili, volumi e incisioni sciolte provenienti da collezioni private e, soprattutto, dall’importante patrimonio posseduto dal Museo d’Arte Orientale – Collezione Mazzocchi di Coccaglio.

Saka-zuki, ciotola per sake, periodo Meiji (1868-1912), legno, lacca, oro. Museo d’Arte Orientale – Collezione Mazzocchi di Coccaglio

Sfogliando le pagine della rivista il visitatore percepirà meglio l’impatto della Secessione sull’arte di quegli anni. Al nucleo di artisti viennesi e di area mitteleuropea si unirono, via via, diverse personalità provenienti da paesi, culture e correnti diverse, accomunate dal desiderio di proporre un’arte nuova che non negasse la tradizione, ma ne facesse tesoro attraverso la formulazione di una moderata avanguardia. Sebbene in un primo tempo influenzata da una tarda Art Nouveau, la rivista raccolse il Simbolismo belga, il Divisionismo segantiniano, il decorativismo giapponista, l’impressionismo, il tardo preraffaelismo inglese, e il dirompente modernismo scozzese della Scuola di Glasgow. Una sorta di “fuga verso il futuro” che fece di Ver Sacrum uno dei più influenti periodici della sua epoca.

LA MAPPA

NOTIZIE

VEDI ANCHE

-

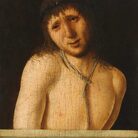

Torna in Italia il dipinto quattrocentesco

Torna in Italia il dipinto quattrocentesco

Tutto sull’Ecce Homo, il capolavoro di Antonello da Messina acquisito dallo Stato

-

I programmi dal 9 al 15 febbraio

I programmi dal 9 al 15 febbraio

La settimana di San Valentino in tv, da Klimt a Basquiat

-

Mondo | Dal 4 febbraio al Museo Nazionale della Cina

Mondo | Dal 4 febbraio al Museo Nazionale della Cina

I tesori di Pompei e il genio di Palladio ospiti d’eccezione a Pechino

-

Mondo | In mostra alla Morgan Library & Museum

Mondo | In mostra alla Morgan Library & Museum

Bellini e Perugino si incontrano a New York

-

Roma | Fino al 26 aprile a Roma

Roma | Fino al 26 aprile a Roma

Un’altra vita. Franco Battiato, genio a tutto tondo, in mostra al MAXXI

-

Roma | Dal 27 marzo a Palazzo Bonaparte

Roma | Dal 27 marzo a Palazzo Bonaparte

Presto a Roma la più grande mostra mai dedicata a Hokusai